L’uomo in nero fuggì nel deserto e il pistolero lo seguì.

Tutto nasce da qui, da questo folgorante incipit con cui Stephen King diede l’avvio ad una delle saghe più belle e appassionanti mai lette da chi scrive. È uno strano destino quello de La Torre nera, saga in 7 volumi (più uno), pubblicata dal Maestro del brivido nell’arco di ben 22 anni (anche se, come vedremo, la lavorazione richiederà più tempo), dal 1982, anno di pubblicazione de L’ultimo Cavaliere fino all’ultimo volume dato alle stampe nel 2004, e spesso evitata dagli stessi fan del Re perché non strettamente horror. Si tratta infatti di un’opera letteraria difficilmente etichettabile e, proprio per questo, potrebbe piacere anche ai neofiti di King non attratti dal genere horror, in cui viene spesso relegato lo scrittore del Maine.

Ma che cos’è La Torre Nera? Si tratta di un’originale saga narrativa che riesce a mescolare con disinvoltura western, fantasy, fantascienza post-apocalittica, gotico, thriller, avventura e perfino gangster-drama. Rendere conto nell’arco di un articolo della complessità e dei numerosi livelli di interpretazione simbolica della Torre sarebbe impossibile, ma proveremo comunque a indicare perché vale la pena intraprendere una lettura per la quale sarà necessario investire un tempo notevole. Non esiteremo inoltre a mettere in gioco il vissuto di chi scrive per far entrare emozionalmente chi legge all’interno dei meccanismi della saga. Prima però diamo qualche informazione sulla trama e la genesi dell’opera.

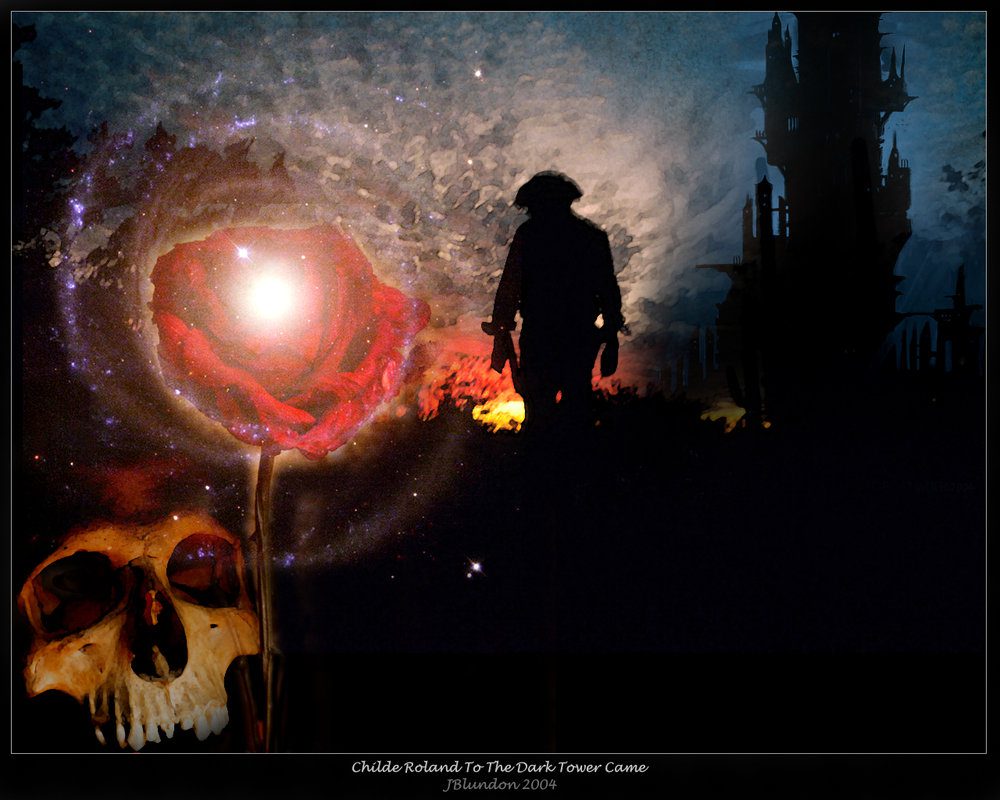

Ispirandosi ai versi del poema epico di Robert Browning del 1855 Childe Roland to the dark tower came, già nel 1970 King pose il primo mattone di quell’edificio narrativo che sarebbe poi diventato La torre nera, ovvero la prima parte de L’ultimo cavaliere. Le altre quattro parti furono scritte nella seconda metà degli anni’70, tra un romanzo e l’altro, per poi essere pubblicate in 5 numeri diversi dalla rivista The Magazine of Fantasy & Science Fiction, tra il 1978 e il 1981. Se consideriamo dunque l’anno di scrittura della prima parte, l’arco di tempo in cui King è stato impegnato con la stesura de La torre nera diventa di 34 anni, quasi una mezza vita.

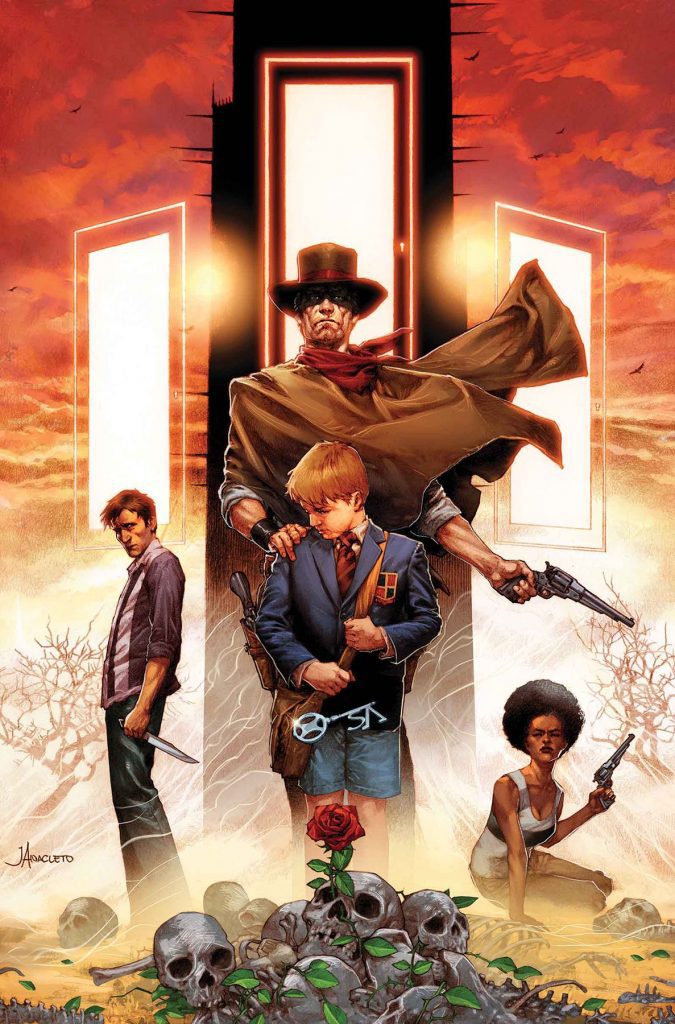

Il poema di Browning (delle altre fonti di ispirazione tratteremo in seguito) parlava di un cavaliere, tormentato dal ricordo dei suoi amici morti, alla ricerca di una misteriosa torre oscura attraverso una landa desertica. Partendo da qui, King immagina il suo protagonista: non più un cavaliere medievale ma bensì un pistolero di nobili origini, Roland Deschain che, attraverso l’apoteosi di tutti i deserti, si mette alla ricerca della misteriosa Torre Nera, leggendario fulcro magico su cui si regge il suo intero mondo, attualmente in rovina. Al tempo stesso il nostro Roland è all’inseguimento dell’Uomo in Nero (nel corso della saga avrà molti nomi che non vi sveliamo qui), vera e propria nemesi del pistolero, nonché responsabile della rovina della sua famiglia e del suo regno. Tale ricerca durerà per tutti e 7 i volumi della saga e in essa verranno coinvolti alcuni personaggi provenienti anche dal nostro mondo e che diventeranno una sorta di nuova famiglia per Roland. La quest condurrà il gruppo di amici attraverso avventure incredibili e spaventose, in luoghi che spaziano da villaggi western a città post-apocalittiche in cui la tecnologia è mista alla magia. I giovani Jake Chambers, Eddie Dean e Susannah Holmes, nonché lo stesso Roland, dovranno mettere in gioco sé stessi, il loro modo di essere e di percepire il mondo per sopravvivere e portare a termine l’arduo compito.

Andiamo adesso a scoprire i 6 buoni motivi per leggere La Torre Nera.

1. Un irresistibile mix di generi

La vicenda del pistolero Roland Deschain e del suo Ka-tet (gruppo di persone unito dal Ka, ovvero dal fato) attraversa differenti mondi con la stessa disinvoltura con cui King attraversa diversi generi narrativi. Si parte col western/fantasy de L’ultimo cavaliere (1982), per passare al thriller fantastico de La chiamata dei Tre (1987), spruzzato a sua volta di gangster-movie, per passare alla fantascienza post-apocalittica di Terre desolate (1991). Dai volumi di ispirazione più dichiaratamente western La sfera del buio (1997), vero e proprio prequel della saga, e I lupi del calla (2003), ma entrambi ricchi di elementi marcatamente fantasy, per arrivare infine agli ultimi due libri, La canzone di Susannah (2004) e La torre nera (2004) in cui la dimensione fantasy esplode in tutta la sua potenza, fondendosi con elementi più spiccatamente kinghiani quali il gotico e l’horror.

Questo mix così eterogeneo potrebbe spaventare gli appassionati puri e duri dei diversi generi coinvolti, ma ciò che tiene insieme tutta l’architettura narrativa de La Torre Nera è anche la caratteristica che rende i libri di King così irresistibili al punto che quando si leggono diventa impossibile staccarsene: i personaggi.

2. I personaggi

Se c’è una cosa che allo scrittore del Maine viene proprio bene è rendere credibili i personaggi e in questo caso gli riesce meravigliosamente. Roland, Jake, Eddie, Susannah, il piccolo Oy (irresistibile cucciolo di una razza indefinibile), Susan Delgado e molti altri rimarranno sempre vivi nella memoria dei lettori della saga perché avranno palpitato, sofferto, respirato, amato e si saranno anche battuti accanto a loro. La cartina al tornasole di una saga riuscita consiste infatti in quel senso di vuoto che attanaglia il lettore quando si conclude un romanzo o un ciclo di libri in cui si viene coinvolti a più livelli, rimanendo inevitabilmente orfani di un mondo e dei personaggi che lo abitano.

È proprio questa la sensazione che si avverte al momento di chiudere il corposo settimo volume: gioia, paura, commozione, brivido, sorpresa, riflessione esistenziale sono soltanto alcune sfumature dello spettro emotivo che King ci fa attraversare in compagnia dei suoi personaggi, nel corso del lungo viaggio per arrivare alla fantomatica Torre Nera.

3. Il Medio-mondo come la Terra di Mezzo

La Torre Nera si abbevera a quella stessa pozza dei miti (citazione da La storia di Lisey, romanzo del 2006) in cui si dissetò anche Tolkien per mettere insieme la saga con cui praticamente inventò il fantasy moderno. È per questo che nel ciclo di King, come in ogni fantasy che si rispetti, non può mancare un solido world-building, ovvero tutti quegli elementi che rendono credibile, alla mente del lettore, un mondo totalmente diverso dal nostro, con le sue regole e peculiarità ben precise. Il cosiddetto Medio-mondo in cui agiscono Roland e i suoi amici è uno strano ma preciso e dettagliato miscuglio di spaccato western con tanto di paesini sperduti, saloon e pistoleri, e mondo post-apocalittico in cui le vestigia di un’antica e pericolosa tecnologia ancora affiorano ad irretire gli abitanti più scaltri di questo strano universo. Il tutto viene però immerso in un’atmosfera fantasy in cui non mancano stregoni malvagi, streghe inquietanti, magie, oggetti maledetti e tanto altro ancora.

Punto di forza nella credibilità del mondo sotteso alla Torre Nera sono quei termini e quei modi di dire che, inevitabilmente, si intrufoleranno nel gergo di chiunque si sia appassionato alla saga e che costituiscono dei veri e propri segnali di riconoscimento tra i fan, un po’ come succede per le comunità di Star Wars oppure de Il Signore degli anelli. Con la differenza che la setta della Torre Nera è ancora considerata di nicchia. Termini come i già citati Ka e Ka-tet, oppure modi dire come “Hai dimenticato il volto di tuo padre” accompagneranno il lettore per molto tempo ancora dopo la conclusione della saga.

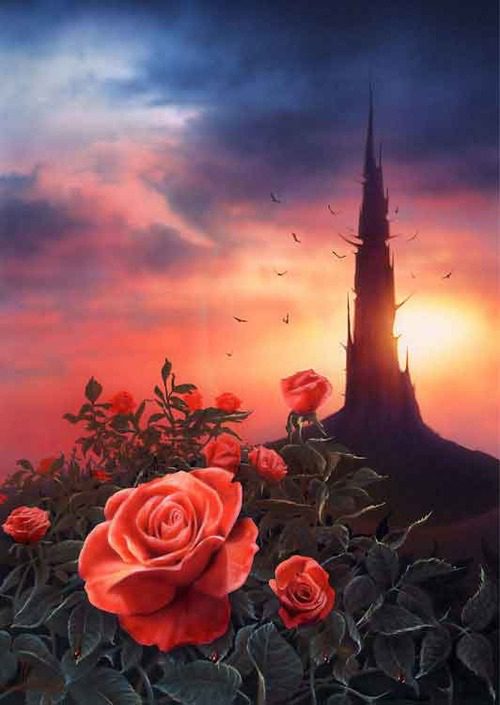

4. Archetipi antichi e moderni

La peculiarità de La Torre Nera sta nel singolare e riuscito mix di elementi archetipici rubati alle mitologie antiche così come ai codici narrativi moderni. Per esempio le infallibili pistole maneggiate dal velocissimo Roland sono state ricavate dall’acciaio fuso della spada Excalibur (qui abbiamo parlato della migliore trasposizione cinematografica della leggenda), appartenuta al leggendario re Arthur Eld. Attenzione, però: non si tratta dello stesso re Artù del nostro ciclo Bretone, ma bensì di un sovrano mitico che, nel mondo di Roland, assume la stessa funzione simbolica che ha avuto nella mitologia britannica, cioè quella del retaggio di un’età dell’oro perduta per sempre, in cui gli uomini vivevano evidentemente in armonia, tra loro stessi e con la natura. Sarebbe impossibile, senza fare spoiler, esaminare qui l’intricata rete di simboli (anche del mondo animale) che King mette in gioco nel corso della narrazione. Basti ricordare la suggestiva immagine della Torre Nera, circondata da un immenso prato di rose, visione che perseguiterà più di un personaggio nel corso della saga e che vive di una sua potenza intrinseca indubitabile.

Per il personaggio di Roland, King si ispirò dichiaratamente al laconico pistolero interpretato da Clint Eastwood nella trilogia del dollaro dell’amato Sergio Leone. Sebbene il Re abbia prelevato le caratteristiche del personaggio principale dai western che più di tutti rivoluzionarono il genere all’epoca, con il loro portato di ironia, spavalderia e violenza, egli ha però introiettato i codici narrativi del western classico, soprattutto nel quarto e quinto romanzo, in cui l’autore del Maine squaderna gli archetipi del genere, imbevendoli però nelle magiche acque del fantasy.

Nel quarto libro per esempio, La sfera del buio, forse il preferito di chi scrive, abbiamo personaggi come l’agghiacciante fattucchiera Rhea del Coos che vive di stregonerie, profezie e malevolenze, capace di influenzare in maniera nefasta la vita della Baronia di Mejis, oppure la sfera rosa, oggetto maledetto per eccellenza, capace di attirare chi lo tocca in una dimensione, o forse in uno stato di coscienza, totalmente aliena rispetto a quella ordinario. Ma abbiamo anche il tipico villaggio western in cui pistoleri prezzolati, collusi col potere locale, spadroneggiano senza pietà, nonché il saloon in cui avvengono le schermaglie tipiche del genere.

Nel quinto libro, I lupi del Calla, la vicenda sembra ispirarsi dichiaratamente a I magnifici sette (1960), con un altro paesino, stavolta minacciato da orde di pericolosi predoni, in questo caso però dalle fattezze non umane. Anche qui gli elementi fantasy si amalgamano, incredibilmente e perfettamente, con quelli tipici del western. È qui che ritroviamo un personaggio molto amato dai fan di Stephen King (non diremo chi), proveniente da un vecchio romanzo del Re, riconducendoci così ad un altro motivo per cui consigliamo, soprattutto i lettori abituali dello scrittore del Maine, di buttarsi nella lettura de La Torre Nera.

5. La Torre nera come Macro-storia dell’universo kinghiano

Come si diceva, il riapparire di un certo personaggio nel quinto volume ci riporta ad una caratteristica della saga che dovrebbe attirare se non altro i fan del Re che, non trattandosi di un’opera prettamente horror, hanno sempre snobbato la saga. A detta dello stesso King, La Torre Nera costituisce la sua Uber-storia, ovvero la vicenda su cui si regge l’intera, o quasi, architettura narrativa kinghiana, scolpita attraverso decine di romanzi.

Per evitare spoiler non possiamo addentrarci troppo in dettaglio riguardo questo aspetto, ma possiamo sicuramente dire che, attraverso la saga della Torre Nera, King riannoda determinati fili narrativi presenti in numerosi romanzi, in un modo sorprendente, accattivante e assolutamente originale. Soprattutto negli ultimi tre romanzi del ciclo assistiamo ad un gioco meta-narrativo che, in mano ad altri autori risulterebbe puramente autoreferenziale, ma tramite la sapiente penna di King, diventa un modo per dare un’incredibile e insospettabile coerenza e compattezza a tutto il suo mondo narrativo, costruito nell’arco di decenni, facendo in modo tale che il lettore possa andare a rileggersi quei libri sotto un’altra luce. Un po’ come succede con i twist-ending nei migliori film di M. Night Shyamalan, con la differenza che qui è un intero corpus di opere a dover essere rivisto sotto un altro punto di vista.

È lampante che alcuni romanzi, per esempio quelli ambientati nella immaginaria Castle Rock, condividano già uno stesso spazio finzionale, ma qui parliamo di qualcosa di molto più esteso, complesso e articolato, roba da far impallidire l’MCU, per intenderci. Di più non possiamo dire, altrimenti vi rovineremmo il gusto della sorpresa. Se invece volete un suggerimento riguardo l’eventuale ordine di lettura da seguire, per integrare La Torre Nera con gli altri romanzi del Re ad essa maggiormente collegati, rimandiamo all’autorevole blog di Maurizio Ragusa, stephenkingonly.

L’ottavo libro, La leggenda del vento, pubblicato nel 2012, racconta alcune avventure giovanili di Roland, ma non aggiunge molto alla continuity. Più che altro si tratta di un ritorno affettuoso in quel mondo, per coloro che ne sentivano la mancanza. Infine, per approfondire la variegata simbologia della saga kinghiana e per coglierne i numerosi livelli di lettura consigliamo, una volta conclusi i libri, il bellissimo e appassionato saggio di Giada Cecchinelli La torre – Viaggio nel macroverso di Stephen King, edito da Weird Book.

6. Sense of Wonder

Leggere la saga della Torre Nera è come tenere accesa quella fiamma, mai sopita dentro molti di noi, legata al bisogno naturale di storie, miti e personaggi che apparentemente ci trasportino oltre i confini della realtà quotidiana ma che in realtà parlano del viaggio interiore che tutti, prima o poi, dobbiamo compiere nel corso della vita, per abbracciarla appieno. Chi scrive ha ritrovato nella lettura della saga kinghiana (avvenuta in età più matura) lo stesso senso di meraviglia che, in età adolescenziale, provocò Il Signore degli anelli di Tolkien.

Questo non vuol dire che per apprezzare La Torre Nera si debba tornare adolescenti o si deve esserlo. Il punto è che la lettura di questa saga ha dato voce a quel senso del meraviglioso, ma anche del terribile (come è naturale che sia quando c’è la vita che scaturisce dalle pagine) che chiede giustizia e appagamento dal profondo dell’anima, cosa che sempre più raramente succede. La scrittura di King è perfetta nel trasmettere quel senso di esaltazione, coraggio e al tempo stesso di orrore, che solo una vita pienamente vissuta può restituire e che lo situa ai gradini più alti della letteratura mondiale contemporanea, a prescindere dal fatto che la critica più accademica lo riconosca o meno.

Una sola avvertenza: se doveste scoraggiarvi con la lettura del primo (breve) libro, L’ultimo cavaliere, forse perché eccessivamente criptico e oscuro, non dimenticate il volto dei vostri padri, fatevi un favore e proseguite. In seguito tutto avrà un senso e verrete ricompensati da uno dei più bei viaggi che si possano immaginare, dal quale, volenti o nolenti, si esce cambiati.

Lunghi giorni e piacevoli notti a tutti!