“Anal nathrakh, urth vas bethud, dokhjel djenve!”

Pronunciando queste parole magiche, i personaggi dello spielberghiano Ready player one riuscivano ad attivare oppure ad abbattere la barriera che impediva l’accesso alla fase finale del film o, se vogliamo, all’ultimo livello del gioco. Se dunque l’incantesimo della Magia del fare coniato in Excalibur è stato citato in quel fantasmagorico calderone pop che era il film di Spielberg del 2018, vuol dire che in qualche modo la pellicola di John Boorman del 1981 con cui venivano rivisitate le leggende arturiane è entrata nell’immaginario collettivo. Non dimentichiamo la parodia che ne fece anche il nostro Paolo Villaggio in un episodio del suo antologico Superfantozzi (1986), per dare un’idea di quanto anche in Italia Excalibur fosse penetrato nella cultura popolare. Esattamente 40 anni fa, il 10 Aprile 1981, usciva nelle sale americane l’epico film del regista di Un tranquillo week-end di paura (1972) e Zardoz (1974), ancora oggi la migliore trasposizione cinematografica delle gesta di re Artù, Merlino e dei cavalieri della tavola rotonda: riscopriamo insieme Excalibur e le ragione per cui è una pellicola così importante.

La trama

Gran Bretagna, intorno al V Secolo dopo Cristo. Uther Pendragon, guerriero spavaldo e avventato, riesce a farsi eleggere re dopo aver ricevuto dal mago Merlino Excalibur, “la spada del potere, forgiata quando il mondo era giovane, e uccelli e bestie e fiori erano tutt’uno con l’uomo e la morte non era che un sogno”. Grazie ad un incantesimo di Merlino, Uther riesce ad accoppiarsi con la bella Igrayne, usurpando il posto del marito, Cornwall il duca di Cornovaglia. Il frutto della lussuria di Uther, Artù, verrà tolto ai genitori e affidato da Merlino a sir Ector, che lo educherà come uno scudiero per suo figlio Kay. Una volta cresciuto, Artù estrarrà Excalibur dalla roccia in cui il padre l’aveva conficcata in punto di morte e la sua vera identità verrà rivelata da Merlino, diventando così il nuovo sovrano. Il giovane re riunirà attorno a sé i migliori cavalieri del regno, incluso Lancillotto, e sposerà Ginevra, figlia del suo alleato Leondegrance. Ma la sorellastra di Artù, Morgana, figlia di Igrayne e di Cornwall, anch’essa maga e negromante come Merlino, tesserà la sua tela per rompere l’armonia del regno.

Le altre versioni filmiche del mito

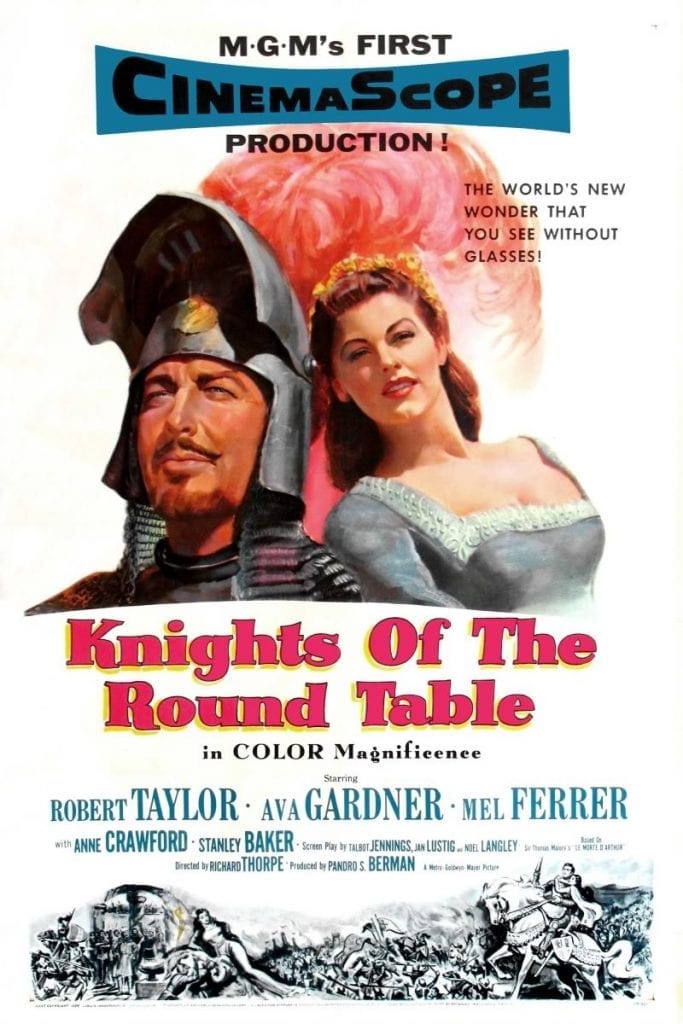

Fino ad allora i miti di re Artù e dei suoi cavalieri erano stati adattati in maniera edulcorata, per esempio con il classico del 1953 di Richard Thorpe, I cavalieri della tavola rotonda in cui si accentuava il divismo di Ava Gardner nel ruolo di Ginevra, di Robert Taylor in quello di Lancillotto e Mel Ferrer come re Artù. Il perno del film era incentrato sul tradimento dei due amanti nei confronti del re ma la dimensione arcana, misterica e magica, che da sempre ha caratterizzato quelle leggende, era stata totalmente soppressa, in favore di una visione ecumenico-cristiana, più vicina alla sensibilità dell’epoca in cui uscì il film. Stessa cosa per il musical Camelot del 1967 (basato sullo spettacolo omonimo del 1960), diretto da Joshua Logan, in un cui Richard Harris, Vanessa Redgrave e Franco Nero recitavano a suon di melodie di Broadway, che ben poco avevano a che fare con i miti bretoni. Caso a parte resta il cartone animato La spada nella roccia (1963), gustosissima rivisitazione disneyana della giovinezza di Artù quando ancora non sapeva di essere il figlio di Uther in cui a farla da padrone erano i divertenti duelli a colpi di magie tra Merlino e Maga Magò.

Nemmeno con gli adattamenti successivi a Excalibur ci saranno risultati memorabili. Il pur godibile Il primo cavaliere (1995) di Jerry Zucker si impantana anch’esso nella tresca degli amanti, qui interpretati da divi del calibro di Richard Gere, Julia Ormond (all’epoca in ascesa), nel ruolo dei traditori di uno Sean Connery/Artù non al suo meglio. Nel 2004 Antoine Fuqua con King Argtur rilegge la leggenda con gli occhi dello storico, identificando il mitico sovrano con un personaggio, Artorius, la cui storicità è tutta da provare, figlio di madre celtica e di padre romano, che avrebbe sbaragliato gli invasori sassoni. La rilettura post-moderna che ne fa invece Guy Ritchie nel 2017 con King Arthur – il potere della spada recupera sì in parte la dimensione magica ma ne stravolge totalmente il senso e gli eventi, rendendo l’opera sostanzialmente un tipico film di Ritchie, con tutti i parossismi visivi, i riferimenti meta e l’umorismo fin troppo moderno, che da sempre contraddistinguono la sua filmografia ma che stridono col materiale di partenza.

La rivoluzione di Boorman

Alcuni forse sapranno che le intenzioni originarie di John Boorman erano quelle di girare un adattamento de Il signore degli anelli ma il progetto fu giudicato dalla United Artists, che gli aveva commissionato la sceneggiatura, fin troppo farcito sesso e violenza. Il cineasta ripiegò, si fa per dire, sul ciclo arturiano, ma lo fece alla sua maniera. Per prima cosa, con la collaborazione dello sceneggiatore Rospo Pallenberg, scelse di basarsi sul romanzo del 1485 di Thomas Malory La morte di Artù, che già costituiva di per sé una sorta di fusione sincretica dei vari elementi che costituivano i miti bretoni: la spada del potere, le malie e gli incantesimi di Merlino e di Morgana l’incantatrice, la ricerca del Graal, l’intrigo di Lancillotto e Ginevra ai danni di Artù.

Il tutto viene però calato in un’atmosfera tenebrosa e sporca, in cui il fango imbratta le armature nel corso di battaglie cruente che si volgono sempre avvolte in luci crepuscolari, o quantomeno livide, rese in maniera molto suggestiva dal direttore della fotografia Alex Thomson. I paesaggi, inoltre, non sono mai indifferenti a ciò che succede ma partecipano, con i loro colori, a volte terrigni, altre violetti o di un bianco abbacinante, alle vicende epiche messe in scena. Le armature dei cavalieri sono visibilmente pesanti, come dovevano essere all’epoca, e lo spettatore ne avverte tutto il fardello.

Il film si apre con le sagome in controluce di cavalieri in armi tra i bagliori corruschi di una battaglia che sembra proprio quella della fine dei tempi delle mitologie nordiche, il cosiddetto Ragnarok, ovvero il crepuscolo dei vecchi dei norreni (argomento su cui torneremo più avanti). E infatti tutta la pellicola è pregna di questa suggestione, ovvero di quell’eroismo misto a malinconia, tipico dello spirito celtico. Le parole di William Butler Yeats sono certamente più pregnanti nel descrivere questo particolare stato d’animo: “Il celta non è malinconico come sono malinconici Faust o Werther, per un motivo chiaramente definito, bensì per un che di inspiegabile, riottoso e titanico nella sua persona”.

Viene quasi da sé che Boorman scelga per la colonna sonora, oltre lo score originale di Trevor Jones, anche dei brani non originali tratti dalle opere di Richard Wagner, in particolare Preludio a Tristano e Isotta e Il funerale di Sigfrido, quest’ultimo tratto a sua volta dalla tetralogia wagneriana L’anello dei Nibelunghi. Ciliegina sulla torta i Carmina Burana di Carl Orff, utilizzati sulla cavalcata dei guerrieri in armi mentre si lanciano nella prima battaglia battaglia al seguito di Artù e nell’ultima contro Mordred, topos musicale che verrà poi ripreso in più di un film epico.

Sensualità

La pellicola è intrisa di una sensualità certamente vicina allo spirito celtico di cui si diceva, e che straborda da tutto il film: nelle danze seducenti di Igrayne (la madre di Artù, nella scena di sesso tra quest’ultima e Uther, sicuramente implausibile con lui che ancora indossa l’armatura), nell’incesto tra Morgana e il fratellastro Artù, nei bellissimi corpi avvinghiati di Lancillotto e Ginevra nel bosco, ma anche nel modo di riprendere i paesaggi, la natura e le battaglie. Si avverte un trasporto emotivo dell’autore nei confronti di ciò che sta riprendendo che trasuda sensualità e passione da tutti i fotogrammi.

A questo film è stata spesso, legittimamente, mossa la critica di essere eccessivo, perfino kitsch, ma è proprio questa la cifra in cui nasce il progetto, che piaccia o meno. Excalibur rientra tra l’altro coerentemente nel discorso poetico e visionario che Boorman portava avanti dai tempi di film cult come Senza un attimo di tregua (1967) o Un tranquillo week-end di paura coi quali esplorava il lato oscuro e irrazionale dell’animo umano messo a nudo dal conflitto con il reale. In questo caso il reale è un mondo sì favolistico ma non meno duro di quello dei gangster spietati del primo o dei bifolchi violenti del secondo. Ciò che sicuramente risulta artificioso oggi è la recitazione sopra le righe, volutamente ed eccessivamente teatrale, degli interpreti, soprattutto se guardiamo il film in lingua originale. Il doppiaggio italiano stempera certamente questa sensazione, pur rimanendo di base l’impostazione non naturalistica delle interpretazioni.

Il cast e gli effetti speciali

Una mossa giusta di Boorman fu quella di non chiamare attori troppo noti al grande pubblico, che con la loro fama avrebbero messo in ombra dei personaggi così archetipici. Piuttosto preferì chiamare attori teatrali come Nigel Terry nel ruolo di Artù, Cherie Lunghi in quello di Ginevra e Nicholas Clay come incarnazione di Lancillotto. Per Merlino sceglie invece Nicol Williamson, già noto come Little John nel bellissimo Robin e Marian (1976) di Richard Lester. Nel resto del cast troviamo molti attori che all’epoca non erano ancora famosi ma lo sarebbero diventati: in primis Helen Mirren nel ruolo di Morgana, Gabriel Byrne in quello di Uther Pendragon, Patrick Stewart come Leodegrance, Liam Neeson nel ruolo di Gawain (o Galvano), nonché Ciaran Hinds in quello di Lot.

Ciò che è maggiormente invecchiato sono ovviamente gli effetti visivi, tutti artigianali e dall’efficacia variabile, soprattutto se visti con gli occhi moderni. Eppure proprio per questo il film si lascia amare ancora di più, per quel suo irresistibile gusto retrò.

Il drago e le forze della Natura

Con questo film Boorman recupera soprattutto quella dimensione magica e ancestrale che, come si diceva, costituisce il cuore pulsante delle saghe arturiane. Il mondo di Excalibur, oscuro ma affascinante, è basato su una concezione panteistica dell’uomo e della Natura che vede la realtà che ci circonda permeata di energie archetipiche che si esprimono anche attraverso i fenomeni naturali. Un universo in cui l’uomo occupa un posto ben preciso, in comunione con tali forze che, persone particolarmente predisposte come i maghi Merlino (più un druido in questo caso) e Morgana, sanno manipolare a seconda degli scopi: la magia del fare, espressa dall’iconica formula magica citata all’inizio e che significherebbe più o meno “Per il respiro del drago, per la magia della vita e della morte, io ti ordino di fare”. Il riferimento al drago è importante: nella concezione del mondo che Merlino espone ad Artù in una classica scena di training/iniziazione (vedi anche Yoda ne L’impero colpisce ancora) il Drago assume il valore simbolico di creatura metafisica su cui si regge il mondo. Le parole del mago in proposito sono molto eloquenti: “Devo dirti che cosa c’è là fuori? Il Drago! Una bestia di tale potenza che se tu lo vedessi intero e tutto insieme in un solo sguardo ti ridurrebbe in cenere nel tempo di un respiro. Il Drago è ovunque, il Drago è ogni cosa, le sue squame brillano nella corteccia degli alberi, il suo ruggire si sente nel vento, e la sua forcuta lingua colpisce come… ecco come un fulmine, proprio così.”

Non è un caso che Boorman e il co-sceneggiatore Rospo Pallenberg pongano l’attenzione proprio sul drago. Questa creatura è presente in moltissime mitologie, a simboleggiare l’energia sacra su cui si sosterrebbe l’intero mondo, nonché quel caos primordiale e indifferenziato da cui sarebbe scaturito l’universo così come lo conosciamo, e nel quale la stessa energia rischia di precipitarlo nuovamente se dovesse scatenarsi. Spesso rappresentato anche come un serpente, nelle cui spire si riflettono i cicli cosmici, il drago, o la serpe, si trova sempre al di sotto del mondo conosciuto, in caverne e regni sotterranei. Nella cultura indiana troviamo per esempio Shesha, rettile mitico che, dal mondo sotterraneo di Pātāla, regge tutto il creato ma che, alla fine di ogni ciclo cosmico, si scuote distruggendo tutto l’esistente per rinnovarlo, dando così inizio ad una nuova era. Nei miti riguardanti il dio Visnu è presente inoltre un altro grosso serpente-drago e cioè Ananta, tra le cui spire il dio supremo si adagia, a rappresentare il mondo della manifestazione cosmica nella sua molteplicità.

Anche in altre latitudini troviamo immensi serpi/draghi che dormono nelle viscere della terra, sempre rappresentando energie ctonie, telluriche, al tempo stesso generatrici e disgregatrici: in Perù abbiamo Amaru, nella mitologia pre-colombiana ci sono Viracocha, Quetzalcoatl tra gli Aztechi e Kukulkan tra i Maya. Così nelle mitologie norrene, alla base dell’Yggdrasil, l’albero che sorregge i 9 mondi (tra cui Asgard) si troverebbe il drago Nídhöggr che ne mastica continuamente le radici. Alla fine dei tempi, quando tali radici saranno consumate, avverrà il Ragnarok, o crepuscolo degli dei, ovvero la battaglia finale tra gli Asi, cioè gli dei Asgard, e le creature del Caos guidate da Surtur, gigante del fuoco che distruggerà il mondo (ai fan del Marvel Cinematic Universe tutto questo dovrebbe suonare familiare).

Crepuscolare è certamente il film di Boorman, farcito com’è di nostalgia per quel mondo ancestrale in cui l’essere umano viveva maggiormente in armonia con le misteriose forze della Natura, ben rappresentato dalle figure di Merlino e Morgana. Sarà lo stesso Merlino a presagire ad Artù la fine di quel mondo nella struggente scena dell’addio finale tra i due: “I miei giorni sono finiti. Gli dei di una volta sono andati per sempre. E’ il tempo degli uomini ora, il tuo tempo Artù”. L’amico e sovrano gli domanderà dunque se si rivedranno ancora. Merlino risponderà lapidario: “No. Ci sono altri mondi. Questo ha finito con me.” Ci piace pensare che Stephen King, nel primo volume della saga fantasy/western La torre nera, ovvero L’ultimo cavaliere pubblicato nel 1982, abbia pensato a questa scena quando il giovane Jake si rivolge con parole analoghe a Roland Deschain, il pistolero le cui rivoltelle sono state forgiate con l’acciaio della stessa Excalibur, e cioè: “Vai allora. Ci sono altri mondi oltre a questo.”

La ricerca del Graal

Non è neanche un caso che Excalibur sia l’unico adattamento cinematografico arturiano in cui viene trattata la ricerca del Graal, la mitologica coppa in cui, secondo la leggenda, Giuseppe di Arimatea avrebbe conservato il sangue di Cristo e che i fan di Indiana Jones e l’ultima crociata (1989) conoscono molto bene. In realtà la sacra coppa rappresenta la ricerca del Sacro che è nascosto nell’anima di ognuno di noi o, se vogliamo, la parte più vera e pura della nostra essenza. La Quest (ricerca) che un malato re Artù assegna ai suoi cavalieri nella parte finale del film è una ricerca del Sacro in un mondo ormai corrotto, in cui anche la natura sembra inaridirsi, in concomitanza con la malattia del sovrano. In questa versione del mito, sarà Parsifal a trovare la sacra coppa, non prima di aver affrontato terribili prove ma, soprattutto, non prima di essersi ripulito dalle scorie che ammorbano la sua anima ed essersi purificato, nella simbolica scena in cui riemerge dalle acque togliendosi l’armatura, rinascendo dunque da un ulteriore liquido amniotico. Scena che fa il paio con quella analoga, ma di senso inverso, di Martin Sheen/Willard che in Apocalypse now (1979) riemerge dalle acque come puro essere istintuale, pronto a far fuori Marlon Brando/Kurtz. Parsifal, una volta nudo, al cospetto di Dio, saprà rispondere alle domande che gli verranno poste riguardo la natura del Graal e della sua funzione: cioè che re Artù e la terra sono una cosa sola e che quindi, il destino dell’una è legato indissolubilmente all’altro e che la sacra coppa funge da ‘farmaco’ o panacea per l’anima. Questa è solo una delle tante verità che l’uomo può assegnare al Graal, così come tante sono le versioni della leggenda presenti nei miti arturiani. Una costante consiste comunque nella presenza di un re ferito gravemente, non sempre Artù, a volte si tratta della figura simbolica del Re Pescatore, il cui regno è malato a sua volta e ha bisogno di un simbolo attorno al quale rigenerarsi. Il Graal, come è nella natura ambigua di tutti i simboli, sfugge a definizioni precise ma funge invece da ponte tra due ordini di significati e due mondi ontologicamente molto diversi tra loro: quello materiale e quello invisibile, quello secolare e quello eterno, il profano e il sacro inteso, nelle parole dello studioso delle religioni Rudolf Otto, come Mysterium Tremendum et Fascinans, ovvero come Mistero dell’esistenza, totalmente avulso dalla dimensione umana, di fronte al quale l’uomo è atterrito e affascinato, irraggiungibile e inconcepibile secondo gli strumenti della razionalità, ma affiorante nel nostro mondo tramite simboli, come il Graal.

Il contesto e l’eredità di Excalibur

Il film di Boorman si inserisce nel revival del genere Sword & Sorcery che conobbe il cinema tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta. In particolare dopo il successo mondiale del primo Star Wars (1977) che, dietro la patina fantascientifica rivelava dei tipici elementi fantasy, le case di produzione si fiondarono sul genere. Infatti è già del 1978 la prima trasposizione cinematografica, in forma di cartone animato, del Signore degli anelli, progetto strappato a Boorman, come si è già detto, e realizzato poi da Ralph Bakshi con tecniche rivoluzionarie, che però non ebbe molto successo. Ma fu Excalibur a dare il là per la rinascita dello Sword & Sorcery in particolare. Nel 1982, un anno dopo l’uscita del film di Boorman, uscì il primo capitolo cinematografico delle avventure di Conan, il barbaro della tribù dei Cimmeri inventato dalla penna di Robert E. Howard e incarnato dalla muscolare interpretazione di Arnold Schwarzenegger, ma soprattutto messo in scena dalla visione epica, nonché fedele allo spirito dell’originale, di John Milius. Anche Ridley Scott si cimentò nel genere con il fallimentare Legend (1985) dall’estetica quanto mai raffinata. Tra gli esempi più riusciti c’è il film-cult di Richard Donner Ladyhawke (1985) con Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer negli iconici ruoli del capitano Navarre e di Lady Isabeau. Ricordiamo poi La storia fantastica (1987) di Rob Reiner, Willow (1988), diretto da Ron Howard e prodotto da George Lucas. Non mancarono alcuni epigoni di Excalibur realizzati a stretto giro, ma di dubbia qualità, come La spada a tre lame (The sword and the sorcerer, 1982) di Albert Pyun, oppure Krull (1983) di Peter Yates che, come Star wars, fondeva elementi fantasy e fantascientifici. Infine i sequel ed epigoni di Conan come lo stesso Conan il distruttore (1984) e Yado (1985), entrambi diretti dal veterano Richard Fleischer, nonché gli emuli italiani e cioè L’Età del ferro – Ironmaster (1983) di Umberto Lenzi e The Barbarians (1987), di Ruggero Diodato. Ma con questi ultimi siamo però davvero alla frutta.

La visione di Boorman si è dimostrata l’unica capace di restituire alla loro legittima dimensione, epica e magica, quegli stessi miti bretoni che sono alla base di tanta letteratura e cinema fantasy che ancora oggi miete successi. I romanzi e i rispettivi adattamenti cinematografici e televisivi di saghe come Il signore degli anelli (2001-2003) e Il Trono di spade (2011-2019) traggono infatti la loro linfa vitale proprio dal ciclo arturiano. La frase con cui Merlino commenta il concepimento di Artù, “Il futuro ha già messo radici nel presente”, diventa quanto mai profetica nell’illustrare la funzione che avrebbe avuto lo stesso Excalibur nell’evoluzione di un genere diventato così importante nella cultura popolare.

NOTA: Per approfondire il simbolismo del drago nelle varie mitologie e la sua doppia natura, ctonia e cosmica, consigliamo l’interessantissimo articolo di Marco Maculotti “Il simbolismo della duplice serpe e del guardiano del tesoro” presente sul sito Axis Mundi in cui ci sono anche molti riferimenti bibliografici.