Pass the pub that wrecks your body

And the church, all they want is your money

The Queen is dead, boys, and it’s so lonely on a limb.

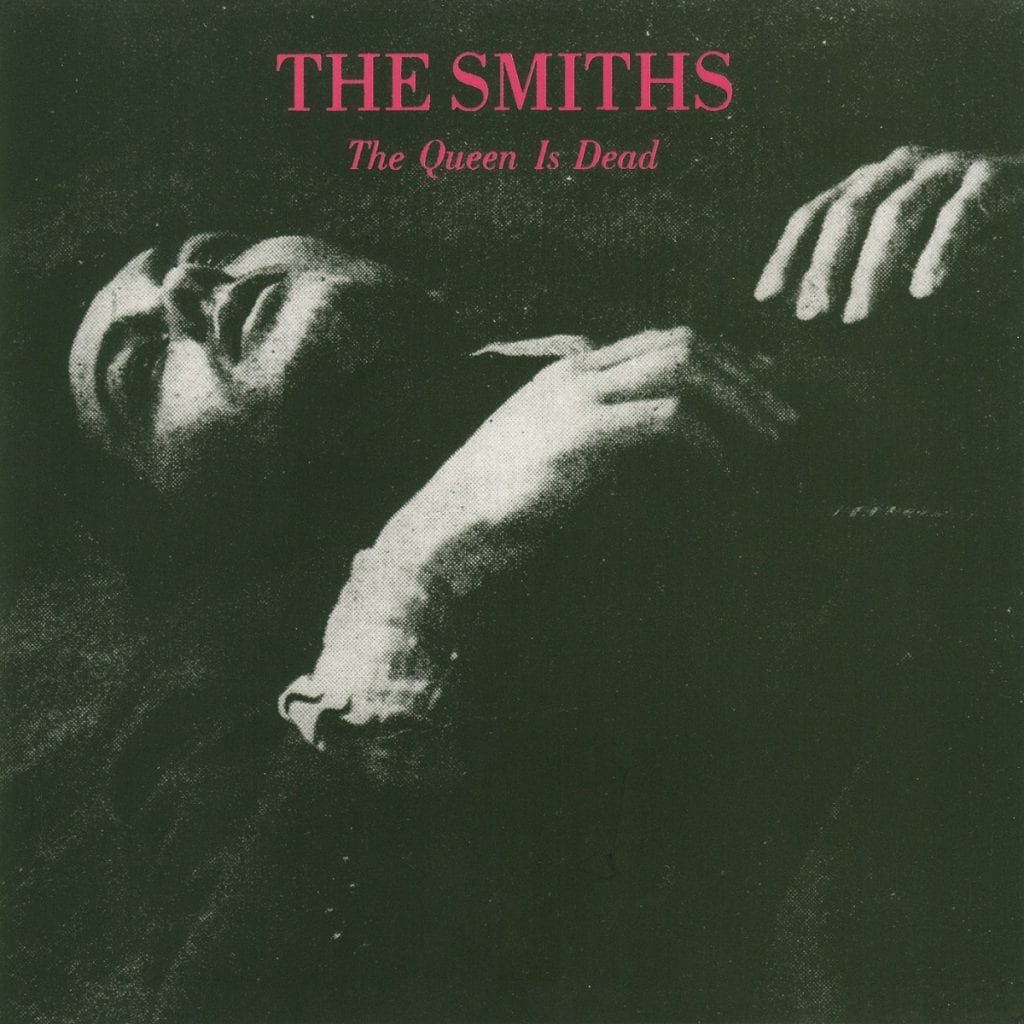

La Regina è morta, proclama con imperturbabile distacco la voce di Morrissey; è lo stesso annuncio riportato sotto il nome della band in cima alla copertina di The Queen Is Dead, occupata dal mezzobusto di un irriconoscibile Alain Delon tratto dal fotogramma del film Il ribelle di Algeri. È il 16 giugno 1986 quando viene dato alle stampe il terzo album di studio degli Smiths, e il contenuto della canzone d’apertura non potrebbe essere più incendiario: la sovrana è Her very Lowness (Sua Bassezza Reale) e Morrissey si immagina di far irruzione a Buckingham Palace (come Michael Fagan quattro anni prima) e di andare a passeggiare insieme a lei per parlare di «amore e legge e povertà». Nel frattempo nelle strade inglesi teppistelli di nove anni spacciano droga, e a un Morrissey attonito non resta che chiedersi: «Il mondo è cambiato oppure sono cambiato io?».

This is England, 1986

Nel 1986 gli Smiths, emersi dalla brulicante scena musicale di Manchester, sono sulla breccia ormai da quattro anni e sono riusciti a dar voce, forse meglio di chiunque altro, alle inquietudini – private e collettive – della Gran Bretagna nel pieno dell’età thatcheriana. The Queen Is Dead, destinato ad ampliare la popolarità della band anche al di là dell’Atlantico, è il loro disco più ambizioso, nonché quello destinato a fregiarsi del titolo di capolavoro, presenza fissa nelle classifiche dei migliori album di tutti i tempi (nel 2013 la rivista NME lo posizionerà addirittura al primo posto). «Voglio entrare nella storia della musica», dichiara del resto Morrissey in Frankly, Mr. Shankly, velenosa replica a un suo detrattore, per poi aggiungere: «Preferisco essere famoso piuttosto che giusto o santo». Ma il sarcasmo dei primi due brani convive con la malinconia, quieta ma implacabile, che contraddistingue gran parte della produzione degli Smiths, e che si rintraccia ben presto anche in The Queen Is Dead.

«Oh mother, I can feel the soil falling over my head/ See, the sea wants to take me, the knife wants to slit me», mormora Morrissey in I Know It’s Over, sulla lenta melodia composta da Johnny Marr, mentre l’incedere quasi onirico della successiva Never Had No One Ever ci introduce a un “brutto sogno” che dura da più di vent’anni. Si tratta di due canzoni speculari in cui la voce di Morrissey, ora più intima e sofferta, si apre ad avvolgerci in un sentimento di solitudine che pare connaturato alla condizione umana. A chiudere il primo lato del disco è l’ironia di Cemetery Gates, con una diatriba poetica consumata in un “temuto giorno di sole” davanti ai sepolcri dei giganti della cultura britannica (John Keats, W.B. Yeats, Oscar Wilde). Morrissey torna a riflettere sul ruolo dell’artista, ma con la consapevolezza che perfino le emozioni più nobili rientrano nel carattere effimero delle nostre esistenze: «All those people, all those lives, where are they now?/ With the loves and hates and passions just like mine/ They were born and then they lived and then they died».

Viaggio al termine della notte

La pressione della celebrità, ma soprattutto il rapporto conflittuale con i media e la stampa sono infatti tra i leitmotiv di The Queen Is Dead. Nella trascinante Bigmouth Strikes Again, scelta come singolo di lancio dell’album, questi temi assumono la forma dell’invettiva, con Morrissey che dichiara beffardo «Dolcezza, stavo solo scherzando/ Quando ho detto che vorrei romperti tutti i denti», per poi dipingersi – tra i riff di chitarra di Johnny Marr – come una Giovanna d’Arco con il walkman che si scioglie tra le fiamme. In The Boy with the Thorn in His Side, ripescata dalle pubblicazioni dell’anno precedente, la melodia assume invece una dolcezza leggiadra, mentre Morrissey lamenta la propria condanna ad eterno incompreso e confessa con disarmata sincerità che «dietro l’odio si nasconde un rapace desiderio d’amore». Il ritmo accelera con Vicar in a Tutu, in cui Morrissey esprime la sua empatia per un vicario ballerino che in fondo «non è strano, vuole solo vivere così la sua vita».

A seguire non c’è solo uno dei pezzi più belli mai composti dal duo Marr/Morrissey, ma una delle più struggenti canzoni d’amore di ogni epoca: quella There Is a Light That Never Goes Out che si sarebbe guadagnata una fama sempre maggiore negli anni a venire. Il senso di sradicamento di Morrissey («Non voglio andare mai più a casa/ Perché non ne ho più una») si stempera in una fuga notturna che culmina nel romanticismo del ritornello, tanto macabro quanto cristallino: «And if a double-decker bus crashes into us/ To die by your side is such a heavenly way to die/ And if a ten ton truck kills the both of us/ To die by your side, well the pleasure, the privilege’s mine». È una delle apoteosi della vena poetica del leader degli Smiths, in grado di ribaltare ogni facile sentimentalismo, e fa da contraltare alla semplicità del Some Girls Are Bigger Than Others ripetuto come una nenia nell’ultimo brano: quasi il tentativo di prolungare per altri tre minuti l’effetto sognante ed ipnotico di quella luce che non si spegne mai, mentre guida l’ascoltatore nel suo viaggio al termine della notte.