Visto l’appeal per nulla commerciale, crediamo purtroppo che durerà molto poco al cinema The Book of Vision, film scritto e diretto da Carlo Hintermann e presentato a Venezia 2020, passato prima attraverso le piattaforme on demand e che finalmente ha trovato la via della distribuzione nelle sale a partire dall’8 luglio. Ed è un peccato perché, se gli darete una chance verrete ricompensati con una visione potente, incastonata in un film certamente perfettibile, ma dalla limpida e cristallina fiducia nella forza delle proprie immagini e del mondo che ne scaturisce fuori. Prima di dirvi 6 buoni motivi per andarlo a vedere, parliamo della trama.

La trama

Eva, laureata in chirurgia generale, decide di studiare la storia della medicina e si imbatte in un antico diario appartenuto al dottor Johan Anmuth che, nella Prussia del 1729, utilizzava metodi legati a una visione completa dell’uomo e aveva in cura la famiglia del generale Von Ouerbach. Nel consunto volume Eva troverà raccontata un’insolita vicenda riguardante i metodi del dottor Anmuth, contrapposti a quelli del giovane dottor Lindgren, venuto a sostituirlo. Nella casa del dottor Anmuth vive inoltre una giovane governante, Maria, che sembra custodire segreti ancestrali connessi alla foresta che circonda il paese in cui vivono i personaggi. Anmuth stabilisce anche un ottimo rapporto con Valentin, uno dei figli del generale, quello più ribelle, meno legato ai dogmi della società, l’opposto dell’odioso fratellino Gunter, compiacente verso i genitori ma infido. Anmuth cerca di aiutare come può la giovane moglie del generale, Elizabeth, che nutre fiducia soltanto in lui e nei suoi metodi. Ma alcuni eventi faranno precipitare le cose. Parallelamente si seguono le vicende, nel presente, di Eva che comincerà una nuova storia d’amore, col suo tutor universitario Stellan, e che si sentirà sempre più compenetrata nella vicenda di cui sta leggendo, fino a rimanerne coinvolta in modi sorprendenti.

1. Sotto l’egida di Malick

L’autore Carlo Hintermann, che ha scritto la sceneggiatura in collaborazione con Marco Saura, aveva realizzato nel 2002 un bellissimo documentario su Terrence Malick, intitolato Rosy-Fingered Dawn – Un film su Terrence Malick e, dal 2011, anno in cui curò la regia della seconda unità di Tree of Life, collabora regolarmente con il cineasta texano. E proprio dello stile e di una assonanza con la poetica di Malick è impregnato The book of Vision. Un film che si propone come riflessione filosofica, antropologica e anche politica sull’uomo, sulla vita e, in questo caso, su diverse concezioni della medicina, in cui il rapporto tra l’uomo e la Natura diventa fondante. Il tutto tramite l’utilizzo di una macchina da presa che ondeggia al ritmo dei sentimenti dei personaggi, proprio come ci ha abituato Malick nelle sue opere migliori (la fotografia è di Jorg Widmer, collaboratore di Malick sull’ultimo A Hidden Life) , con una messa in scena altamente simbolica e ancestrale, basata su impressioni e suggestioni più che su rapporti di causa-effetto tra gli eventi.

2. Una concezione del tempo sincronica

Proprio la mancanza di un rapporto certo, razionale, di causa-effetto, tra gli eventi del film, costituisce paradossalmente il punto di forza di The Book of Vision nonché la sua cifra narrativa più coerente. I due tempi in cui si svolge il racconto, il nostro presente e il 1729, non si alternano come semplici flashback e flashforward, ma si dispiegano invece come tempi co-esistenti in cui non ci sono più, con le parole dello stesso Hintermann, “distinzioni tra piani temporali o ruoli e funzioni dei personaggi. Per certi versi, quindi, nel mio film, tutti i personaggi sono un unico personaggio.” È proprio questa sensazione che scaturisce dalla visione del film: come pure una concezione del tempo come unicum quadrimensionale, non tanto dissimile da quella del matematico polacco Hermann Minkowski, il quale, similmente ad Einstein, affermava che gli oggetti sono presenti in un punto preciso dello spazio, definito da altezza, larghezza e profondità, ma anche in un punto preciso del tempo. Tutte le posizioni assunte da un oggetto nel tempo e nello spazio formano così una curva che costituisce lo spazio-tempo. Per semplificare, il tempo potrebbe essere paragonato a un enorme solido da tagliare a fette o in sezioni. Ogni sezione non è altro che un’epoca diversa e tutte insieme coesistono all’interno di questo solido che è, appunto, lo spazio-tempo. Tale concezione temporale ha influenzato notevolmente anche una serie cult come Dark (2017-2020).

In The Book of Vision le differenti dimensioni temporali esistono in modo sincronico e basta un sussulto, un gemito o un battito di ciglia di un personaggio per passare dall’una all’altra. Tali scarti temporali vengono egregiamente cuciti dal montaggio di Pietro Lassandro che utilizza dei raccordi visivi efficaci, pertinenti e molto suggestivi.

Alla base di tutto c’è forse l’inconscio collettivo ipotizzato da Jung, oppure una unità di tutti gli esseri viventi, provenienti evidentemente da una stessa matrice metafisica, in linea con molte filosofie orientali. Comunque la si guardi, i destini di tutti i personaggi coinvolti nel film sono indissolubilmente legati, come nel sottovalutato Cloud Atlas (2012) delle sorelle Wachowski, al di là dei limiti di spazio e tempo, secondo connessioni (probabilmente karmiche) che sfuggono alla nostra concezione cartesiana del mondo.

3. Un conflitto tra due filosofie

Hintermann identifica proprio nel Settecento il momento di frattura tra una filosofia e una medicina che guardavano all’uomo come un insieme armonico di corpo e anima, per il quale erano importanti anche gli stati d’animo e i sogni del paziente, e una visione razionalistica e materialistica, per la quale l’essere umano è solo un insieme di organi da esaminare e, se possibile, guarire. Portatori di queste due diverse concezioni sono il dottor Johan Anmuth che cerca di comprendere i suoi pazienti come persone, con un vissuto e dei sentimenti soggettivi, e il dottor Nils Lindgren che invece vede i pazienti soltanto come corpi da esaminare. Non si tratta però solo della medicina ma anche del conflitto tra due concezioni antitetiche: un modo di vedere il mondo, basato su un antico senso di comunione dell’uomo con la Natura, che ne contempla ancora il Mistero sotteso alla base, che non soffoca quel senso del Sacro, instillato prepotentemente nell’essere umano dalla sola esistenza del fenomeno della vita e della coscienza. L’altra filosofia invece non vede al di là dei propri schemi di pensiero puramente razionalistici, basati su parametri comunque fallibili perché costruiti dall’uomo, ed esclude tutto ciò che non rientra in tali parametri. Se c’è un difetto che possiamo imputare al film di Hintermann è proprio quello di esplicitare in modo un po’ didascalico questo conflitto, nei dialoghi tra Eva e Stellan ambientati nel presente. Infatti è nelle suggestive scene ambientate nel Settecento che il film trova tutta la sua forza.

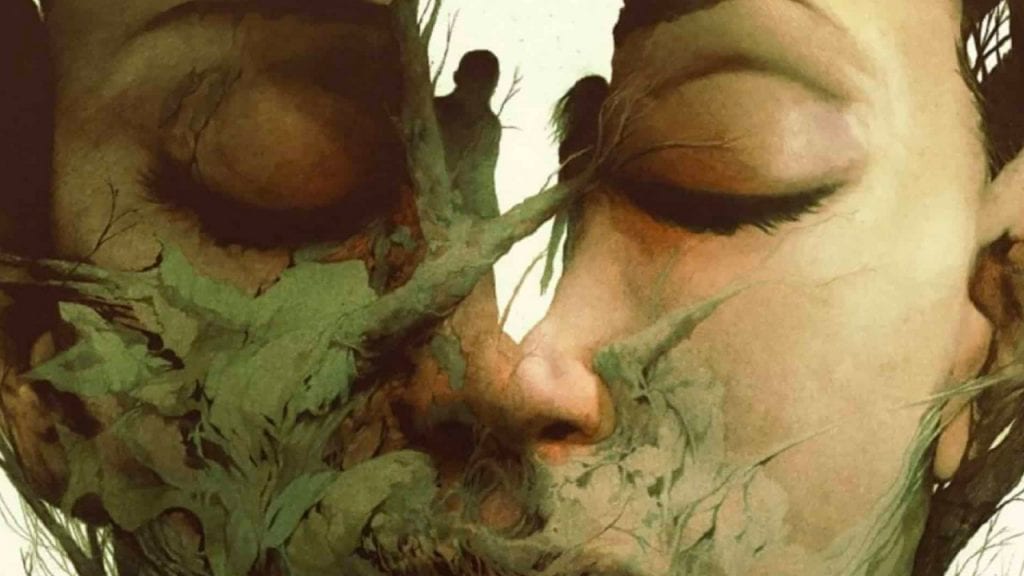

4. Effetti visivi artigianali e materici

La concezione filosofica ancestrale, di cui abbiamo accennato finora, viene supportata da un linguaggio visivo che ne rispecchia in pieno le qualità irrazionali ed evocative. Non parliamo solo di una macchina da presa estremamente mobile, in linea con gli stati d’animo dei personaggi, ma anche di una scelta precisa sugli effetti visivi. Per dare la sensazione di una Natura viva e senziente, in connessione con alcuni esseri umani, Hintermann ha escluso il digitale e ha preferito, saggiamente, di utilizzare soltanto effetti artigianali reali, riproducibili sul set, che dessero agli attori il modo di reagire realisticamente a ciò che vedevano. In particolare le radici degli alberi vive, “interpretate” da attori, opportunamente truccati, che ne mimavano le movenze plastiche, raggiungono degli effetti di resa materica impressionante e affascinante. Le piante e le radici prendono davvero vita davanti ala macchina da presa, senza artifici digitali, ma solo col movimento di persone perfettamente mimetizzate con l’ambiente. Anche gli spiriti della natura, interpretati da mimi coperti di un denso liquido nero, emanano quella qualità ancestrale, necessaria e coerente allo spirito che pervade il film. Oltre l’impronta di Malick, non mancano suggestioni alla Andrei Tarkovsky, autore che del rapporto col Mistero dell’esistenza aveva fatto un cardine portante e che tramite una connessione viscerale con la potenza delle immagini e del loro portato simbolico, costruiva intere architetture filosofiche con i suoi film.

5. Un cast eccellente

Molti attori interpretano un doppio ruolo, a seconda dell’epoca. Su tutti primeggia il grandissimo Charles Dance, (noto per il ruolo di Tywin Lannister nel Trono di spade ma che ci piace ricordare, tra i tanti, anche per l’iconico villain Benedict di Last Action Hero ), nei panni del medico “alternativo” Johan Anmuth, e del chirurgo moderno Baruch Morgan, personaggi a cui l’attore riesce ad infondere abilmente sguardi di compassione e momenti di durezza che sembrano richiamare i suoi cattivi più famosi e amati. La musa del Faust (2011) di Sokurov, Izol’da Djushauk, interpreta qui Maria, un altro personaggio fragile ed etereo come la Margherita del film russo. L’attrice olandese Lotte Verbeek, proveniente dalla serie I Borgia (2011-2013) incarna il doppio ruolo di Eva e Elizabeth von Ouerbach. Un irriconoscibile Filippo Nigro (famoso per i film di Ozpetek) interpreta lo sprezzante generale von Ouerbach, purtroppo penalizzato dalla scelta di farlo doppiare da se stesso. Sverri Gudnason, che interpreta il dottor Lindgren nel Settecento e il dottorando universitario Stellan nel presente, lo ricordiamo per il ruolo di Bjorn Borg in Borg McEnroe (2017) mentre il piccolo Justin Korovkin, che interpreta l’odioso Gunter, non possiamo non ricordarlo per l’inquietante The Nest – Il nido (2019). Infine il piccolo e intenso Rocco Gottlieb interpreta il coraggioso e giovanissimo Valentin von Ouerbach.

6. Il mistero, l’alchimia e lo sguardo immacolato.

“Non sono a conoscenza delle mie motivazioni nello scrivere questo volume. Quando possiamo sapere con certezza che le nostre motivazioni sono sincere? Solo quando le nostre azioni non appartengono alla nostra natura. E come sappiamo che le nostre azioni non appartengono alla nostra natura? Soltanto quando percorriamo due strade opposte nello stesso momento.”

Le parole sibilline del dottor Johan Anmuth (Charles Dance) nel potente film di Carlo Hintermann, dispiegano in realtà un intero mondo di simboli e conoscenze: esse richiamano quell’operazione contro natura (contra naturam) che era l’opera alchemica, ovvero quel lungo processo interiore che può portare l’uomo a sciogliersi dai gioghi e dai lacci delle leggi biologiche e delle risposte automatiche nei confronti della vita, dettate dalla macchina biologica che abitiamo. Percorrere due strade opposte nello stesso momento può indicare, junghianamente, una conciliazione degli opposti interiori, ovvero l’abilità di saper contenere, all’interno della propria coscienza, i lati più oscuri della propria personalità e integrarli, facendoli venire alla luce. Noi siamo inchiodati agli opposti, che, proprio come le due filosofie contrapposte nel film, per tutta la vita dilaniano la nostra vita interiore. Il film sembra in effetti suggerire che solo l’integrazione consapevole delle due concezioni sarebbe la risposta più saggia alle sfide della vita. Se solo fossimo capaci di riconoscere e integrare tali opposti, raggiungeremmo una consapevolezza che ci permetterebbe di guardare al mondo e alla vita con occhi nuovi e, in un certo senso immacolati. Ed è questa la benefica sensazione che ci accompagna fuori dalla sala, dopo aver visto The book of vision: una purezza di sguardo, una Spotless mind, una mente immacolata, per dirla con Charlie Kaufman e Michel Gondry, un rinnovato senso di meraviglia nei confronti del mondo e della vita.