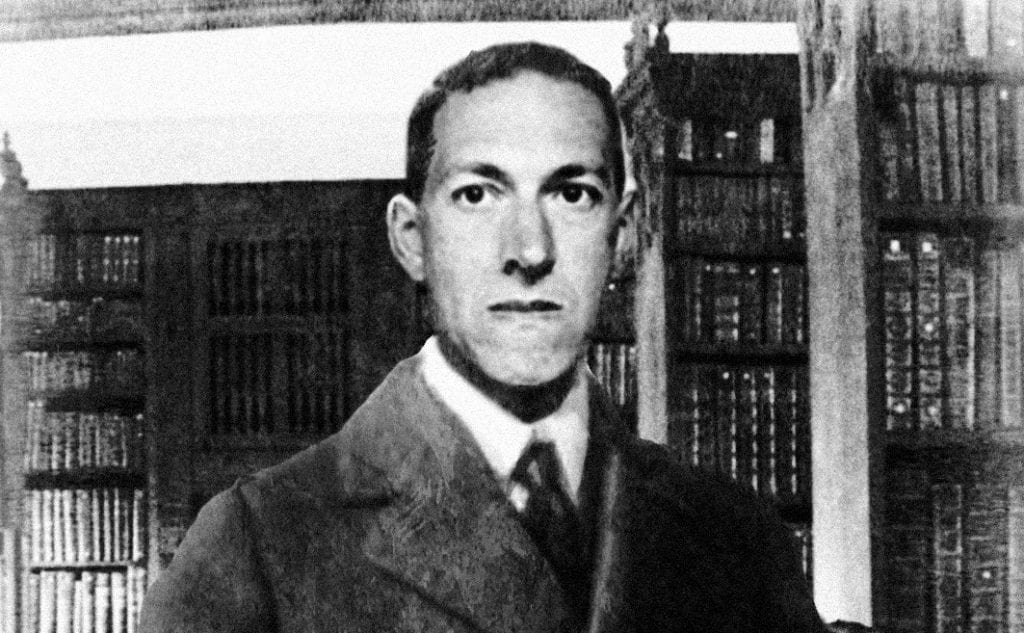

In occasione della ricorrenza della morte, il 15 Marzo 1937, di H. P. Lovecraft, maestro dell’orrore cosmico e della letteratura weird, ci interrogheremo sulle ragioni per cui Lovecraft ha invaso i media, nei campi più disparati. Partiamo da uno dei film che maggiormente ha incarnato lo spirito lovecraftiano, pur non essendo tratto da alcun racconto dello scrittore di Providence e cioè Il seme della follia. Nel film di Carpenter lo scrittore horror Sutter Cane (Jurgen Prochnow) svela al protagonista John Trent (Sam Neill in uno dei suoi ruoli più iconici) che i suoi libri sono stati letti da un miliardo di persone, cioè più dei lettori della bibbia. L’altra sconvolgente verità è che, tramite il suo nuovo romanzo, In the mouth of madness, verrà diffuso il verbo, o meglio, una follia collettiva, psicotica e omicida che, anche attraverso l’adattamento filmico in arrivo, aprirà la strada al ritorno di antiche creature mostruose che abitano altre dimensioni. Il riferimento alla narrativa del solitario di Providence è lampante per chiunque abbia letto i suoi racconti. Teniamo presente Sutter Cane perché poi ci ritorneremo.

L’invasione lovecraftiana

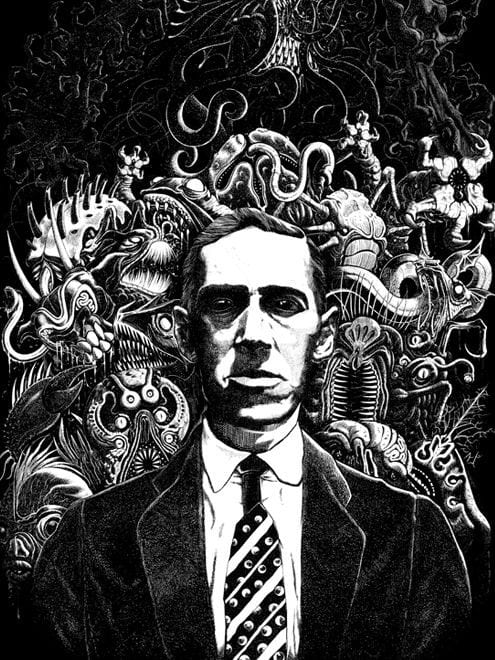

Ai tempi del film di Carpenter, 1994, HPL era sì conosciuto ma non godeva ancora dell’enorme fama transmediale a cui invece assistiamo oggi. Negli ultimi anni c’è stata un’accelerazione improvvisa di media dedicati, o soprattutto ispirati, dal maestro dell’orrore cosmico. L’universo Lovecraft si è esteso in maniera tentacolare (termine non casuale) attraverso l’immaginario collettivo invadendo i più svariati campi della comunicazione: cinema, fumetti, musica, videogiochi, giochi di ruolo, da tavolo, gadget, memorabilia e quant’altro. Non si contano le storie e i prodotti audiovisivi, anche di successo, che contengono elementi di chiara ispirazione lovecraftiana: pensiamo per esempio al demogorgone oppure al terrificante Mindflayer di Stranger Things. Oppure ad una serie HBO del 2020, dunque produttivamente di serie A, tratta dal romanzo di Matt Ruff del 2016 Lovecraft country, in cui sin dal titolo si fa riferimento allo scrittore e alla sua geografia immaginaria, ovvero quel New England reiventato (ma neanche tanto) in cui egli ambientò i suoi racconti. Pensiamo anche a film minori come The void – il vuoto (2016) e Underwater (2019) in cui assistiamo a improvvisi squarci su realtà altre, decisamente lovecraftiane. Infine ci sono gli Orrori di Eldritch dell’ultima (deludente) stagione di Le terrificanti avventure di Sabrina. Troveremo anche lo scrittore stesso come personaggio, evocato in un flash-back ne La casa delle bambole – Ghostland (2018). Evidenti tracce di HPL le ritroviamo anche nell’isteria ittica di Willem Dafoe e Robert Pattinson nel disturbante e claustrofobico The lighthouse (2019) di Robert Eggers. Nel 2020 c’è stato finalmente un adattamento ufficiale degno di questo nome e cioè quel Colore Venuto dallo spazio con cui il regista di culto Richard Stanley è riuscito ad attualizzare uno dei racconti più famosi ed evocativi di HPL senza snaturarne affatto le atmosfere e la dimensione cosmica. Sembra che questo sia solo il primo di una trilogia che il regista sudafricano intende mettere in cantiere.

Anche nei giochi da tavolo c’è stato un proliferare negli ultimi anni con Arkham horror, Le case della follia, Cthulhu – Death may die, Cthulhu – lo stregone di Salem, Cthulhu wars, alcuni di questi accompagnati dall’utilizzo di app digitali appositamente sviluppate e miniature dettagliate delle creature. Il capostipite rimane il gioco di ruolo prodotto dalla Chaosium nel 1981 Il richiamo di Chtulhu, poi riedito in 7 edizioni (l’ultima nel 2014), omonimo del racconto di HPL che dà il nome a tutto il suo ciclo mitologico.

Nel campo dei videogiochi possiamo dire che Alone in the dark nel 1992 fece da apripista per una alluvione di videogame che da allora non si sarebbe più fermata e che negli ultimi anni, col progredire della potenza dei processori e delle schede grafiche, ha raggiunto livelli di assoluta eccellenza nella resa visiva, tali da competere con film e prodotti di animazione. Basta guardare il recente Call of Chtulhu del 2018.

La musica, soprattutto rock, costituisce un caso a parte perché gli omaggi e le citazioni non si contano già dagli anni’60. Basti ricordare il gruppo rock psichedelico H. P. Lovecraft attivo tra il 1967 e il 1975, oppure il brano The call of Ktulu (1984) dei più famosi Metallica, infine la citazione del famoso distico “Non è morto ciò che in eterno può attendere, e col passare di strani eoni anche la morte può morire” (dal racconto La città senza nome del 1921) incisa sulla lapide dello stesso Lovecraft sulla bellissima copertina dell’album dal vivo, dal titolo necromantico, Live after Death (1985), Iron Maiden.

Nel campo dei fumetti gli adattamenti sono infiniti: ci piace ricordare qui, tra i più evocativi, quelli recenti del giapponese Gou Tanabe e quelli italiani di Dino Battaglia degli anni ’70. Su un’opera fumettistica in particolare ci vorremmo soffermare in seguito.

Tornando al cinema, non vogliamo fare qui una disamina completa (sarebbe impossibile) di tutti i film tratti o ispirati da HPL. Tra le riduzioni, più o meno ufficiali, ci piace ricordare però l’affettuoso omaggio di Roger Corman che con La città dei mostri (The haunted Palace, 1963) tentò per primo un adattamento (da Il caso di Charles Dexter Ward, 1927 pubblicato postumo nel 1943) spacciandolo per una pellicola tratta da Edgar Allan Poe, anche se nei titoli di testa veniva comunque riconosciuta ad HPL la paternità del soggetto. Questo esempio ci dà il polso di quanto Lovecraft all’epoca fosse ben poco conosciuto rispetto al maestro Poe.

Il cinema di John Carpenter

Non ci soffermiamo sulle gustose e truculente trasposizioni filmiche di Stuart Gordon Re-animator (1985) e From Beyond (1986) (adattate dai racconti omonimi) perché secondo noi le opere migliori, a livello cinematografico, sono spesso arrivate da autori, come John Carpenter, Guillermo Del Toro o Sam Raimi che non avevano bisogno di scomodare direttamente i copyright di Lovecraft (sebbene il sogno proibito di Del Toro sia da anni quello di adattare Le montagne della follia) ma invece lo avevano interiorizzato nel loro DNA di avidi lettori e ce lo hanno restituito nelle forme più originali e nelle declinazioni più interessanti. La cosiddetta trilogia dell’apocalisse di Carpenter infatti costituisce uno degli esempi più riusciti. Oltre il già citato Il seme della follia, La cosa (1982) risente delle atmosfere antartiche di Le montagne della follia sia nella location che nei contenuti. Cos’è infatti il sorprendente essere alieno mutaforma creato dall’artista degli effetti speciali Rob Bottin visibile nel finale del film, se non una variazione dei gelatinosi e proteiformi Shoggoth che si aggiravano nell’antica città sotto i ghiacci del racconto di HPL di cui sopra? Ne Il signore del male (1987) si parla invece di un misterioso liquido verdastro conservato in uno strano contenitore vecchio di milioni di anni, sepolto nei sotterranei di una chiesa, portatore di una malvagità ancestrale ed extra-umana. Se pensiamo a Cthulhu oppure al dio cieco Azathoth che gorgoglia al centro dell’universo, o a molte altre creazioni lovecraftiane, non siamo tanto lontani.

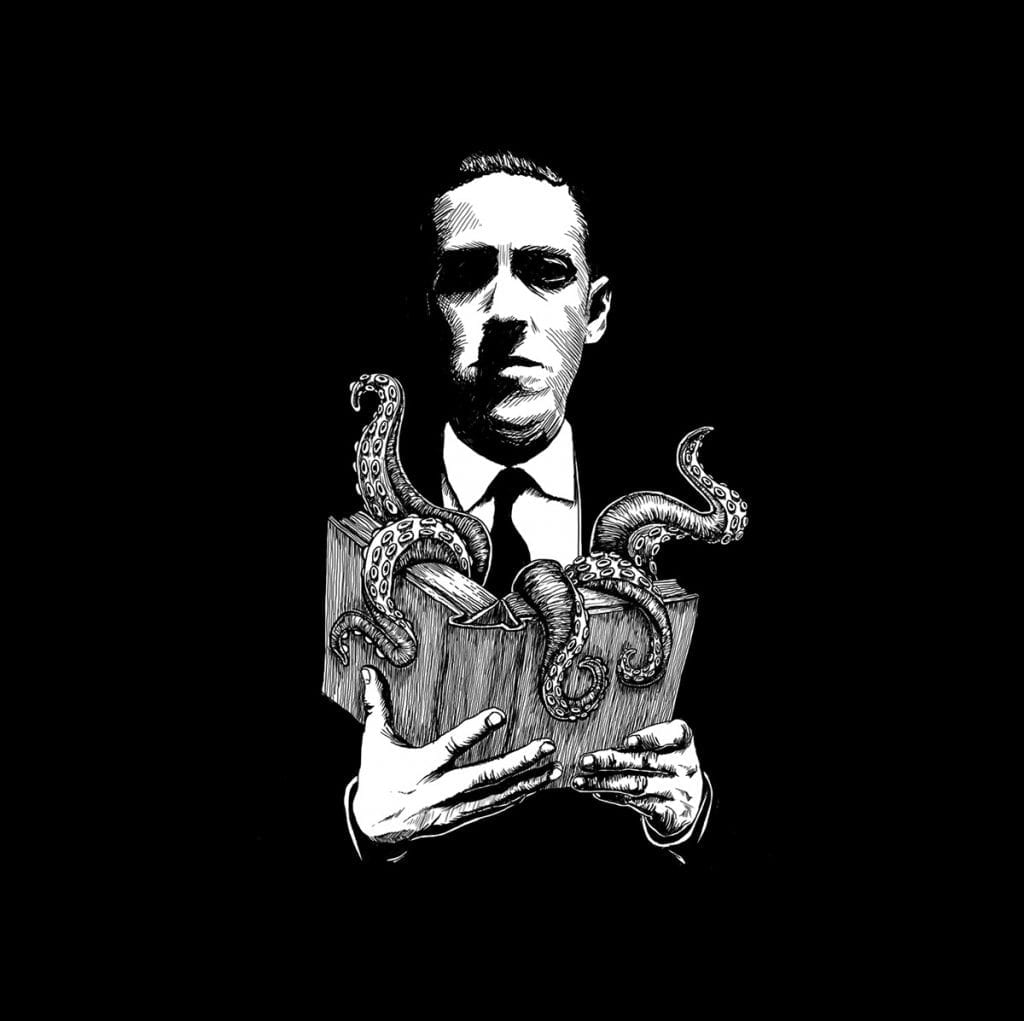

Non dimentichiamo il Necronomicon, geniale invenzione pseudo-letteraria, libro maledetto per eccellenza su cui HPL costruì una dettagliata e fittizia storia editoriale che ha ispirato numerosi studiosi e filologi alla ricerca delle sue possibili e reali origini. Ricordiamo il malvagio tomo come presenza costante della spaventosa, ma anche divertente e grottesca saga Evil Dead (iniziata nel 1981 con La Casa) di Raimi.

I riferimenti a Lovecraft nella filmografia di Del Toro

Gli esseri insettoidi, simili a grosse falene, che imitano le forme umane in Mimic (1997) di Guillermo Del Toro, non sono forse un chiaro richiamo ai Mi-Go, la razza extraterrestre che mima gli esseri umani con maschere di cera in Colui che sussurrava nelle tenebre (1931), racconto tra i più famosi del solitario di Providence? Come gli appassionati sapranno la filmografia del regista messicano è ricca di riferimenti ad HPL: dal mostro tentacolare di Hellboy (2004) (basato sul fumetto di Mike Mignola, a sua volta decisamente ispirato a temi lovecraftiani) alle originali mutazioni vampiresche di Blade II (2002), all’enorme essere elementale di Hellboy 2 – The golden army (2008), passando per la fauna che popola Il labirinto del fauno (2006) fino all’essere anfibio di La forma dell’acqua (2017), chiaramente ispirato al Mostro della laguna nera (1954), ma entrambi filiazioni della progenie di Dagon (ibridi tra uomini e pesci) del famoso La maschera di Innsmouth, racconto di HPL pubblicato 1936. Del resto l’amore per i mostri in generale, Del Toro lo ha dichiarato apertamente nei bellissimi discorsi di ringraziamento per il Leone d’oro a Venezia nel 2017 e per l’Oscar al miglior film nel 2018. Se aggiungiamo che in casa del cineasta esiste anche una statua a grandezza naturale del padre dell’orrore cosmico, il cerchio si chiude.

I fumetti di Alan Moore

Alan Moore, il bardo di Northampton, maestro indiscusso della nona arte, acclamato autore mondiale di fumetti come Watchmen e V per Vendetta, ha dedicato una incredibile quadrilogia al mondo di Lovecraft, iniziata nel 2009 con Neonomicon e poi proseguita con i tre volumi di Providence tra il 2015 e il 2017. La storia dello scrittore omosessuale (elemento rivoluzionario per la narrativa di HPL) Robert Blake che intraprende un viaggio nel New England del 1919 per scrivere il grande romanzo americano, diventa il pretesto per calare sin da subito il protagonista nelle atmosfere dei racconti più famosi dello scrittore di Providence e per fargli incontrare personaggi e luoghi presi direttamente da quelle storie. Detta così potrebbe sembrare l’ennesimo ossequio ad HPL se non fosse che Moore riesce a creare una fitta rete di rimandi e intersezioni narrative tra il mondo reale e quello distorto dei racconti di HPL, inserendovi lo stesso scrittore come personaggio, creando dunque una architettura narrativa originale e coerente che, rielaborando e reinterpretando i materiali lovecraftiani precipita il lettore in una dimensione in cui i Grandi Antichi sembrano davvero esserci accanto. Sintetizzando, la tesi di Moore consiste nel fatto che gli esseri umani stiano letteralmente precipitando in un futuro che in realtà è già accaduto, nel quale i Grandi Antichi hanno già ripreso possesso del nostro mondo e a noi umani non resta altro che sollevare quel velo, ormai sempre più sottile, che ci separa da loro.

Assuefazione all’apocalisse

Se fino ad alcuni anni fa, gli adattamenti ufficiali latitavano e bisognava scovare tracce di Lovecraft in tanti prodotti e opere, adesso invece sembra più naturale ispirarsi dichiaratamente al solitario di Providence, con una accelerazione che, negli ultimi decenni, è diventata esponenziale. E’ come se oggi Lovecraft si sia davvero trasformato nel Sutter Cane de Il seme della follia. Le sue narrazioni fatte di mostruose entità (i Grandi Antichi) inconcepibili per l’essere umano che abitano inaccessibili interstizi dimensionali e minacciano di rientrare nel nostro mondo (dominato da loro milioni di anni fa), di rituali blasfemi, ma soprattutto di una concezione dell’universo in cui l’uomo svolge un ruolo insignificante rispetto agli orrori cosmici che attendono appena dietro il pietoso velo della realtà, sono traslate in un certo senso nella nostra realtà. Disastri climatici, attentati terroristici, mancanza di risorse e adesso una pandemia hanno ormai inoculato nelle nostre menti una certa assuefazione all’apocalisse, o meglio al fatto che la vita dell’essere umano sul pianeta potrebbe essere un fenomeno transitorio, come è del resto naturale per tante specie che si sono estinte nel corso di milioni di anni.

Inoltre la perdita di identità e di senso a cui l’individuo comune è andato incontro nel corso del cosiddetto secolo breve e poi ancor di più nel Ventunesimo, costituiscono un ulteriore humus in cui la narrativa di HPL può aver trovato terreno fertile. In effetti il mondo che abbiamo approntato sarebbe appunto lo scenario ideale per il ritorno dei Grandi Antichi. Alla fine Lovecraft ci è quasi riuscito: se il tentacolare Cthulhu dovesse improvvisamente riemergere dalla sommersa e ciclopica città perduta di R’lyeh e incedere barcollante tra le nostre metropoli, non ci stupiremmo più di tanto, proprio per via di come stanno andando le cose dal 2020 a questa parte.

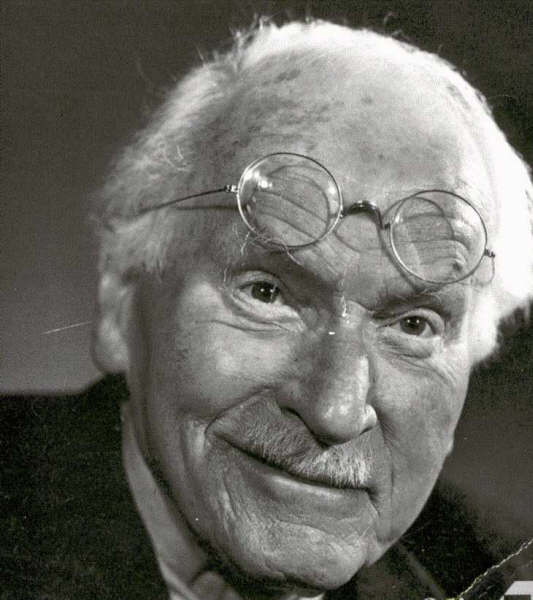

Gli archetipi antichi di Jung

A questo punto ci sia consentito una sorta di gioco, coinvolgendo lo psicologo Carl Jung e la sua concezione degli archetipi. Cosa c’entra? Chiediamo a chi legge di seguirci in alcune associazioni mentali, analoghe a quello cui venivano sottoposti gli stessi pazienti dello psicologo svizzero per individuarne i complessi nascosti. Prendendo in considerazione l’invasione lovecraftiana dell’immaginario collettivo e applicandovi la visione junghiana, potremmo dire che si sia ‘semplicemente costellato’, cioè attivato, un determinato archetipo nell’inconscio collettivo. Lungi dal fornire definizioni univoche, per il famoso psicologo svizzero gli archetipi, sono delle strutture della psiche che possono essere riempite dei più svariati contenuti. Per fare un esempio, a seconda della cultura di riferimento un archetipo riferibile alla Madre può essere riempito con le immagini della Madonna, di Iside, di Era, o di tante versioni diverse dello stesso concetto di Madre intesa come generatrice di vita, oppure, nella sua versione terrificante, distruttrice. Secondo Jung tali strutture psichiche, o organi psichici (come egli le definisce), sono antichissime, addirittura antecedenti alla coscienza umana e dunque la loro origine è sconosciuta. Jung definisce inoltre gli archetipi come strutture psicoidi, ovvero come un qualcosa che può travalicare i confini puramente psichici per manifestarsi nel mondo fisico tramite sincronicità, ovvero coincidenze significative che legano stati psichici ad eventi reali.

Se ci soffermiamo dunque sulle definizioni (mai univoche ma sempre polivalenti) che Jung dava degli archetipi, cioè strutture psichiche antichissime, antecedenti all’essere umano e che travalicano la sola dimensione mentale, alzi la mano chi in questo momento non sta pensando ai Grandi Antichi di Lovecraft. Non vogliamo certo affermare che Jung si riferisse alle invenzioni narrative di Lovecraft quando parlava degli archetipi, ma ci sia concesso giocare con le assonanze e le analogie, e trovare dunque un collegamento tra i due mondi, quello degli archetipi junghiani e quello dei Grandi Antichi di Lovecraft.

Quale sarebbe dunque l’archetipo che si starebbe attivando nell’inconscio collettivo e che sarebbe alla base dell’accelerazione lovecraftiana nei media mondiali? E’ forse Cthulhu stesso, mostro tentacolare divoratore, nonché divinità extramondana che vive al di là dello spazio concepibile? Ma cos’è che si trova al di fuori dei limiti della nostra percezione, eppure minaccia quotidianamente di divorarci? Il Tempo, che fin dall’antichità è stato associato a divinità come Kronos che mangiò i suoi figli, o Saturno, il dio della notte nera dell’anima, della melanconia, che con la sua falce taglia via le vite. Cthulhu potrebbe dunque rappresentare un archetipo del Tempo stesso o, forse, della nostra paura del tempo divoratore e, conseguentemente, della fine dei tempi. Adesso però, dopo tanto orrore necessitiamo di un po’ di conforto.

Jack Burton guarda nell’occhio del ciclone

Come sostiene Thomas Ligotti, autore di numerosi racconti, nonché del saggio filosofico Cospirazione contro la razza umana (fonte di ispirazione della prima stagione di True detective), considerato degno erede di Lovecraft, “possiamo sfuggire all’orrore soltanto nel cuore dell’orrore.” In altre parole solo accettando l’orrore dentro noi stessi possiamo integrarlo e sperare di emanciparci da esso.

Non vogliamo però lasciarvi in balia di Ligotti, Cthulhu e Lovecraft senza prima salutarvi con una battuta del mitico Jack Burton, il Kurt Russell del carpenteriano Grosso guaio a Chinatown (1986), che di fronte a “esplosioni verdi, gente che entra ed esce volando” e mostri globulari dai mille occhi affermava spavaldo: “Quando dal cielo arrivano frecce sotto forma di pioggia e i tuoni fanno tremare i pilastri del cielo, il vecchio Jack Burton guarda il ciclone scatenato proprio nell’occhio e dice: ‘Mena il tuo colpo più duro, amico. Non mi fai paura’”.

Suggerimenti di lettura:

“La letteratura weird; narrare l’impensabile” di Francesco Corigliano, edito da Mimesis, per inquadrare e approfondire la narrativa di Lovecraft all’interno del genere weird con una disamina esauriente delle maggiori teorie letterarie in merito e per scoprire due autori europei come Jean Ray e Stefan Grabinski. “The weird and the eerie: lo strano e l’inquietante nel mondo contemporaneo” di Mark Fisher, edito da Minimum Fax in cui il filosofo, scomparso recentemente, indaga con grande lucidità e ironia le categorie in questione nella realtà che ci circonda, passando ovviamente anche per Lovecraft. Per approfondire il concetto di Tempo come divinità divoratrice consigliamo invece i capitoli, appositamente dedicati, all’interno del bellissimo ed esauriente saggio di Marco Maculotti “Carcosa svelata: appunti per una lettura esoterica di True Detective”, edito da Mimesis, in cui si parla anche di Ligotti e, ovviamente di Lovecraft. “Lovecraft: il culto segreto” di Angelo Cerchi, edito da Aradia, in cui l’autore offre un punto di vista inedito, affascinante e documentatissimo sulle possibili fonti dei miti di Chtulhu, andando ad indagare tra i culti stregoneschi del New England. Per ulteriori e sorprendenti suggestioni riguardo Cthulhu e l’inconscio suggeriamo “Il linguaggio di Cthulhu” di Daniele Corradi, edito da Jouvence. Per chi volesse cimentarsi con la natura degli archetipi junghiani consigliamo “La dinamica dell’inconscio – Opere Vol. 8” di Carl Gustav Jung, edito da Boringhieri, in cui si trova tra l’altro il saggio sulla sincronicità. Altrimenti per iniziare “L’uomo e i suoi simboli”, edito da Longanesi, concepito da Jung e dai suoi collaboratori proprio come primo approccio alle teorie dello psicologo.

Infine ovviamente i racconti di Lovecraft, in particolare la bella raccolta Mondadori, collana I Draghi, “Cthulhu. I racconti del mito”.