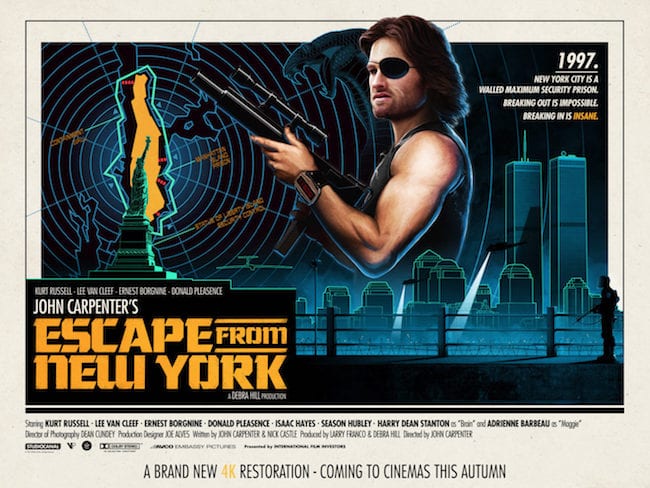

“Chiamami Jena”, con queste laconiche parole esordiva esattamente 40 anni fa uno dei personaggi più riusciti e iconici della storia del cinema, in quel gioiello filmico carpenteriano che era 1997: fuga da New York (Escape from New York) che proprio il 26 giugno 1981 fu presentato in un evento speciale a St. Louis in Missouri (location dove fu effettivamente girato il film), prima della distribuzione sul territorio americano che iniziò il 10 luglio e dopo una prima proiezione, il primo aprile, allo USA Film Festival.

Il personaggio di Jena Plissken, in originale Snake, fu sparato direttamente nell’immaginario cinematografico mondiale da un John Carpenter in stato di grazia che con questo film riscrisse il genere post-apocalittico e creò un mondo e dei personaggi che, a distanza di quattro decenni, funzionano ancora maledettamente bene, non avendo perso un grammo di carisma, freschezza e originalità. Con Fuga da New York Carpenter riuscì a sintetizzare e ottenere un’ineguagliabile formula che coniugava felicemente la fantascienza distopica con il western, l’horror con l’action, il tutto condito da battute fulminanti e umorismo irriverente, al servizio di una visione etica del mondo che non faceva sconti a nessuno.

La trama

In un 1997 oscuro e totalitario flagellato dalla terza guerra mondiale, visto l’indice di criminalità salito ormai al 400%, New York, o meglio l’isola di Manhattan, è stata trasformata nel più grande carcere di massima sicurezza mai concepito. Accade però l’impensabile: l’air force one, ovvero l’aereo presidenziale, dirottato da alcuni terroristi americani rivoluzionari precipita nel centro di Manhattan e il presidente, salvatosi grazie ad una capsula di salvataggio, viene catturato dal Duca, il pezzo da novanta che detiene il potere nel microcosmo formatosi nella grande prigione a cielo aperto. Jena Plissken (Kurt Russell), eroe di guerra, condannato per una rapina in banca, viene inviato dall’alto commissario Bob Hauk (Lee Van Cleef) nell’inferno della prigione imperialista di New York per recuperare il presidente. Scatta però un doppio countdown di 24 ore: entro questo termine si concluderà infatti il vertice internazionale di Hartford con Cina e Russia al quale il presidente avrebbe dovuto partecipare con importanti informazioni sulla fusione nucleare registrate su nastro, e soprattutto esploderanno delle microcariche, contenute in due capsule inserite surrettiziamente nell’organismo di Jena, che hanno già cominciato a disciogliersi nel sangue e che potranno essere disattivate, anche all’ultimo secondo, tramite i raggi X. Giusto per essere sicuri che il nostro eroe non scappi.

Genesi e visione politica

L’idea di Fuga da New York era balzata in mente a Carpenter già nei primi anni ’70, ispirandosi ad un romanzo di fantascienza di Harry Harrison Il pianeta dei dannati (1961), in cui il protagonista viene inviato per una missione sul pianeta più pericoloso e selvaggio della galassia, dal quale non torna mai nessuno. Anche il terribile blackout che nel 1977 tenne al buio New York per diverse ore e che fu all’origine di notevoli disordini deve aver avuto la sua parte nell’atmosfera che si respira nel film. Infine l’esplosione del caso Watergate e il conseguente precipitare della fiducia del popolo americano nel proprio governo costituiscono un terreno fertile su cui l’immaginazione anarcoide, insofferente all’autorità, di Carpenter ha potuto germogliare e svilupparsi coerentemente tramite una storia che ne risulta impregnata. Il paradossale e geniale primo dialogo tra Jena Plissken e il commissario Hauk che vuole convincerlo ad accettare la missione è un riuscito esempio dello spirito di cui è pervaso tutto il film: “Circa un’ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C’era a bordo il presidente.” Plissken (pardon, Jena!) risponde sereno: “Presidente di che?”. E poi ancora:

“Tu entri là, lo porti fuori entro 24 ore e sei un uomo libero.”

“24 ore eh?”

“Ti sto facendo un’offerta.”

“Balle.”

“Attendibile e onesta.”

“Ci voglio pensare.”

“Non c’è tempo: la risposta!”

“Fate un nuovo presidente.”

Queste poche fulminanti battute sintetizzano egregiamente lo spirito beffardo che permea Fuga da New York ed esprimono tutta la sfiducia e l’insofferenza carpenteriana nei confronti dell’autorità costituita, in un momento storico in cui l’attore Ronald Reagan era stato da poco eletto presidente. È lo stesso Carpenter in un’intervista a dichiarare che la scelta dell’attore britannico Donald Pleasence nel ruolo del presidente fu mirata perché l’accento inglese dell’attore, nella sua testa, lo faceva pensare ad un figlio illegittimo tra Reagan e la Thatcher, ma soprattutto a un individuo figlio delle politiche conservatrici dei due leader occidentali. Alle rimostranze di Pleasence sulla credibilità del suo accento il regista rispose che l’intento era proprio quello di renderlo ridicolo, una figurina davvero miserevole. Proprio questa sarà infatti la visione che si avrà del presidente alla fine del film, un ipocrita, vigliacco e guerrafondaio.

Location e scenografie

Il film fu girato con l’esiguo budget di 5 milioni di dollari ma Carpenter, come suo solito, se li fece bastare. Poiché un incendio aveva devastato il centro della città, St. Louis in Missouri si rivelò la scelta vincente per girare il film. A New York sarebbe stato molto più complicato e dispendioso ricreare una situazione post-apocalittica mentre nella città del Missouri c’erano devastazioni già belle e pronte. Per questo la proiezione del 26 Giugno, svoltasi proprio a St. Louis, fu così emblematica.

Carpenter, gli scenografi Joe Alves e Cloudia Rebar, nonché il costumista Stephen Loomis furono formidabili nel donare al film un look assolutamente originale che desse la sensazione di un riciclo di elementi moderni (e non) ri-utilizzati secondo ottiche inedite, concetto che sarebbe poi stato ripreso e ampliato dalla saga di Mad Max, in particolare con The Road Warrior (1982) e Beyond Thunderdome (1985). Basti ricordare l’auto del Duca, caratterizzata da lampadari d’epoca montati sul cofano anteriore e da una tipica palla riflettente da discoteca sistemata nell’abitacolo. Tutto il film è costellato da questi tocchi che contribuirono a renderlo così unico. Non dimentichiamo ovviamente la fotografia di Dean Cundey, fido collaboratore di Carpenter dal carattere altrettanto creativo e autoriale, col quale si scontrava dialetticamente sul set ma che dava luogo sempre a risultati strabilianti: Jena si muove infatti tra ombre vive e chiaroscuri suggestivi e inquietanti.

Chiamami Jena!

L’asso nella manica del film è ovviamente lui, Jena Plissken interpretato da Kurt Russell nel ruolo della sua vita. E’ risaputo che quando Carpenter completò la prima versione della sceneggiatura nel 1974 pensava a Clint Eastwood come protagonista e va infatti riconosciuto che lo spirito beffardo e insofferente di Jena sarebbe rientrato certamente nelle corde del divo hollywoodiano. Ma quando anni dopo arrivò finalmente il momento di realizzarlo, Carpenter non ebbe dubbi sul chiamare Russell, che aveva già lavorato con lui nel film televisivo Elvis il re del Rock (1979) nel quale era stato un convincente Elvis. Il cineasta era dunque convinto delle doti trasformiste dell’attore. Russell diede notevoli contributi alla costruzione del personaggio, nel cui spirito si identificava molto: l’idea della benda sull’occhio e altri dettagli del costume furono infatti suoi.

Ma il personaggio era comunque già ben delineato in fase di scrittura. Una delle trovate narrative che conferivano al protagonista un’aura leggendaria fu il tormentone secondo il quale ogni personaggio che incontrava nel film si rivolgeva a lui affermando che lo credeva morto. Quest’idea venne a Carpenter quando ascoltò il racconto di un suo compagno di studi alla scuola di cinema (USC, la stessa di Spielberg e Lucas) che parlava a sua volta di un suo leggendario compagno di scuola delle superiori, dato per morto, un giovane punk, che si chiamava Larry Plissken ma che intimava a tutti di chiamarlo Jena. Bastarono questi pochi cenni per accendere la fantasia di Carpenter e trovare il nome di quella che sarebbe diventata una delle icone del cinema, nonché l’irresistibile tormentone sulla sua presunta morte che lo avrebbe perseguitato per tutto il film. Dopo la prima stesura Carpenter chiese la fondamentale collaborazione di Nick Castle, suo amico e compagno di studi, per dare quei tocchi di umorismo irresistibile che condiscono tutta la pellicola, a partire dalla battuta “Fate un nuovo presidente” fino al beffardo colpo di scena finale.

Il risultato fu un personaggio che riuscì a entrare prepotentemente nell’immaginario cinematografico con poche lapidarie e divertenti battute che lo rendevano affascinante e carismatico, proprio per quell’aria strafottente che lo accompagnava ovunque. L’importante per Jena è proseguire, sopravvivere, andare avanti, non fermarsi mai, infischiandosene di regole e padroni. Ha però una sua etica personale: alla fine cerca di salvare le persone che lo accompagnano nella missione e ne chiederà il conto al bieco presidente. “Nessuna umana pietà” sarà il suo commento alle minacce di Hauk che gli ricorda che, se dovesse tornare senza il presidente, verrà abbattuto senza pietà.

Hauk, il tassista, Mente e gli altri.

Altro asso nella manica di Escape from New York sono i personaggi secondari, dipinti con poche incisive e folgoranti pennellate e sorretti da un cast perfetto. A cominciare dalla felice intuizione di chiamare Lee Van Cleef, portatore di un immaginario western ben preciso (i film di Leone ma anche classici come Mezzogiorno di fuoco e Sfida all’OK Corral), a interpretare l’alto commissario Hauk, al quale non manca di certo il pelo sullo stomaco. Altro volto perfetto è quello di Ernest Borgnine (anche lui proveniente da un altro universo western, quello del crepuscolare par excellence Sam Peckinpah con il suo Il mucchio selvaggio), capace di trasmettere col suo inimitabile sorrisone tenerezza e al tempo stesso minaccia a seconda dei ruoli. Harry Dean Stanton, fantastico nel tratteggiare l’infido e opportunista Mente (Brain in originale). Adrienne Barbeau (già vista in The Fog) rese convincente e indomita Maggie, la fedele compagna di Mente. Rimane impresso il punk Romero (nome che strizza l’occhio al regista dei morti viventi) che caratterizzò il suo personaggio con movenze surreali clownesche e un parlare strascicato (“Se mi toccate muore…”).

Lo stile di Carpenter

La macchina da presa di Carpenter non filma semplicemente gli ambienti ma li abita. Essa ne esplora le dimensioni orizzontali (o verticali) sfruttando al massimo il formato panoramico Cinemascope (usando lenti Panavision ad alta velocità) e creando una sorta di realismo astratto nel momento in cui scopriamo insieme con Jena le rovine incendiate e abbandonate del centro di Manhattan. La dialettica, o meglio la tensione che si crea all’interno delle sue inquadrature tra ciò che è visibile e ciò che rimane fuori campo porta naturalmente ad un disvelamento della realtà, a mostrare l’invisibile, a scandagliare il Reale per individuare ulteriori livelli, nascosti ad una percezione superficiale.

Nelle prime scene di esplorazione della città-prigione da parte di Jena, il fondo dell’inquadratura viene spesso attraversato da enigmatiche e inquietanti figure che attraversano il campo di ripresa, a volte anche in primo piano, fuori fuoco. Queste sagome nere, anonime e minacciose attraversano tutto il cinema di Carpenter, dalle bande di fuorilegge assedianti di Distretto 13: le brigate della morte (1976) ai fantasmi che irrompono dalla nebbia di The fog (1980), passando per la sagoma nera per eccellenza (The Shape), Michael Myers, l’assassino seriale, vera e propria incarnazione del male presente in Halloween (1978). Pensiamo anche agli inquietanti barboni invasati che circondano la chiesa de Il signore del male (1987), ai gruppi di folli omicidi de Il seme della follia (1994) oppure ai vampiri tex-mex che si stagliano minacciosi nel deserto in Vampires (1998). In Fuga da New York abbiamo i Pazzi, bande di cannibali, vestiti di pelli, che vivono nel sottosuolo e che, quando finisce il cibo, spuntano come scarafaggi dai tombini. Essi sono dunque un’ulteriore incarnazione di queste figure archetipiche che popolano il cinema di Carpenter e che rimandano al tema del doppio, e dell’Ombra intesa come archetipo psicologico che personifica la parte sommersa, nascosta e rimossa della nostra personalità. Tale figura viene sfruttata al meglio solo dagli horror più raffinati, come per esempio, di recente, dal terrorizzante Noi (2019) di Jordan Peele. Conoscendo però il carattere sbrigativo e pragmatico di Director John Carpenter (come viene appellato in rete), probabilmente se la riderebbe di queste elucubrazioni e forse è anche giusto così.

Un perfetto meccanismo a orologeria

È noto anche che Carpenter, da grande fan del genere western, di Howard Hawks e in particolare del suo Un dollaro d’onore (Rio Bravo 1959), spesso utilizza nelle sue opere, in maniera magistrale, il topos narrativo dell’assedio, presente nel film di Hawks con John Wayne come in altri successivi. Si veda soprattutto Distretto 13, ma anche i già citati Halloween, The Fog, La cosa, Il signore del male. In Fuga da New York l’autore porta tale situazione all’estremo perché abbiamo un’intera città-prigione che vive costantemente sotto una sorta di assedio.

Ciò che rende Escape from New York un perfetto mix di fantascienza post-apocalittica, western, horror e action è il sapiente meccanismo ad orologeria con cui Carpenter ha orchestrato perfettamente i tempi, i ritmi e le entrate in scena dei personaggi. Meccanismo che costituisce anche l’assunto narrativo dell’intera trama: quel conto alla rovescia che scandisce l’intero film e che determinerà la vita o la morte di Jena Plissken, a seconda che lui torni in tempo per farsi ripulire le arterie dalle cariche esplosive. La sensazione di urgenza e pericolo imminente ci accompagna per tutta la vicenda e si acuisce ogni volta che Jena guarda ansioso il display del countdown che tiene al polso. Come in altre opere carpenteriane anche qui abbiamo un andamento narrativo che monta sempre più fino al crescendo finale che si trasforma in una vera e propria sinfonia visivo/sonora negli ultimi minuti in cui Jena si scontra col Duca e deve risalire il muro di cinta della prigione. Un corpo a corpo essenziale, basato su poche mosse ben assestate e poi via lungo il muro con l’aiuto verricello, per essere bloccati dalla mano del presidente vendicativo che vuole evidentemente mostrare a Jena come può passare in un attimo da vittima a sadico carnefice falcidiando colui che lo aveva umiliato. Il tutto scandito dal portentoso e martellante brano elettronico Over the wall, ultima perla di una colonna sonora incredibile che nell’iconico brano dei titoli di testa (e di coda) trova Carpenter al suo meglio in quanto a vena compositiva.

L’eredità di Fuga da New York

Soprattutto in Italia, in un periodo in cui si realizzavano ancora film di genere, si ebbe un’esplosione di emuli del capolavoro di Carpenter con opere come 2019 – Dopo la caduta di New York (1983), di Sergio Martino e 1990 – I guerrieri del Bronx (1982) di Enzo G. Castellari, per lo più Instant-Movie di scarso livello. Ma l’influenza di Fuga da New York e del suo perfetto meccanismo narrativo è visibile a lungo termine, a cominciare dell’espediente della micro-carica presente nell’organismo, ripresa più volte, in varianti diverse, da film come Sotto massima sorveglianza (1991) fino al recentissimo The Suicide Squad (2021). Tutta la trama di Doomsday – il giorno del giudizio (2008) di Neil Marshall, per esempio, è nettamente debitrice del film di Carpenter, anzi ne costituisce un vero e proprio omaggio.

Insieme con il seminale e potente I guerrieri della notte (1979) di Walter Hill, 1997:Fuga da New York ha rifondato lo sguardo con cui guardavamo alla Grande Mela tra la fine dei anni ’70 e l’inizio degli ’80, non più città dalle mille occasioni ma metropoli oscura e inquietante, colma di pericoli nonché specchio di una società moralmente e socialmente malata. L’estetica dark, da futuro fatiscente di Fuga da New York è stata imitata, o ripresa e ampliata più volte nel corso del tempo ma lo spirito anarcoide, amabilmente strafottente eppure regolato da un suo preciso codice d’onore che caratterizza Plissken, difficilmente è stato ripetuto con altrettanta efficacia, se non dagli stessi Carpenter e Kurt Russell nel sottovalutatissimo sequel del 1996, Fuga da Los Angeles. Negli ultimi anni si è vociferato più volte di un possibile sequel-remake-reboot, siamo però convinti che un progetto del genere sia perdente in partenza e farebbe certamente arrabbiare il nostro antieroe preferito. Mi raccomando però: chiamiamolo Jena!